整整40年前,冷战形势最严峻时,在民主德国,曾经发生一件轰动世界的大事。

1979年,两个东德家庭,花费数年时间制成一个高达28米的热气球飞越柏林墙,成功逃往西德。

事成之后第二天,国际各大媒体纷纷报道,把此称为「人类有史以来最伟大的逃亡!」

40年后,这个写入吉尼斯纪录的壮举,被德国人自己搬上大银幕,便是今天想要给大家推荐的德国高分新片《气球》。

▲豆瓣分数从开局8.2逐渐攀高

这场「对自由的追逐」不仅惹人泪下,电影更是拍成了极具类型片元素的「惊天大逃亡」。

个中故事惊险刺激,肾上腺素狂飙,即便对政治无感的观众,依然可以看得大呼过瘾。

有个小孩,看到这则「热气球跨越柏林墙」新闻的时候,才11岁,当时他便立志要把它拍成电影。他叫米夏埃尔·赫尔比希。

后来,他成为德国知名喜剧演员与导演,主演的《夺命四贱客》是首部登上中国银幕的德国喜剧片,导演的《维京小海盗》则荣登2009德国最卖座电影宝座。

▲德国演员、导演米夏埃尔·赫尔比希(Michael Herbig)

可「热气球柏林墙」的故事一直萦绕在米夏埃尔脑海里,不曾散去。

31年后,他历经千辛万苦从迪士尼(A.K.A.版权狂魔)手上买下版权,再耗费5年精心筹备,这才有了《气球》。

五年期间,为了筹备这部电影,这个商业大咖没有出任何作品。

▲1981年,即事件发生后仅两年,迪士尼就用该题材拍成《偷渡人》(Night Crossing),但反响平平

这一次,台湾将此片翻译成《奇迹热气球》,这里的奇迹至少有二:

一是28米高的气球。这对家庭靠自学成才制成的「逃生工具」,抛开千钧一发、秘密惊险的制作过程不谈。

其本身大小(高32米,光布料重达150公斤)已经是欧洲历史上最大的热气球,载入了吉尼斯世界纪录。

二是「追赶自由」,本身就是一个更为伟大的奇迹。

二战后战胜国分为两大派占领德国,苏联控制东德,以及以美军为主的西德。

1961年,东西德间建立起了高3.6米,全长155公里的柏林墙,最初是铁丝网和砖石结构,后来扩充有瞭望塔、混泥土、反车辆壕沟…加上1960年颁布的《开枪射击令》。

这堵墙实实在在成了隔绝文明、充满死亡气息的一堵生死墙。

东德生活水平其实并不算低(比起朝鲜和其他红色阵营国家),可对比起经济、教育、文化更富裕的西德,仍有不少的差距。

更关键的是,生活在东德便意味着无时无刻不接受着秘密警察的监控:

东德仅有1800万人口,就有600多万人被建立了秘密档案,秘密警察(包括线人、密探工作者)接近50万。电影里男主一家的邻居就是一个秘密警察。

于是乎,迫使东德人民不惧冒着被捕被毙的风险,仍要奋力翻墙的最大动力,便正是那经典的两个词:

生存与自由!

▲19岁东德士兵跨过柏林墙的「经典一跃」

还有什么比「坐着热气球逃亡西德」,更加美好浪漫,甚至不像真的,宛如童话的事情吗?

气 球

Ballon

2018

导演: 米夏埃尔·赫尔比希

编剧: 基·霍普金斯 / 蒂洛·罗斯切森 / 米夏埃尔·赫尔比希

主演: 弗莱德里奇·穆克 / 卡罗利妮·舒赫

豆 瓣:8.4/ 10

IMDb:7.7/ 10

电影正是由这颗奇迹的热气球,拉开了序幕。

根据真人真事的历史题材改编的电影有它容易的地方,也有它困难的地方。

容易在于有完整的故事脉络,同时事件本身又兼具了时代魅力与历史价值。

困难却是资料的搜集整理与真实人物的接受程度,还有如何将一个沉重严肃的题材转化成一部通俗易懂又不失本色的大众电影。

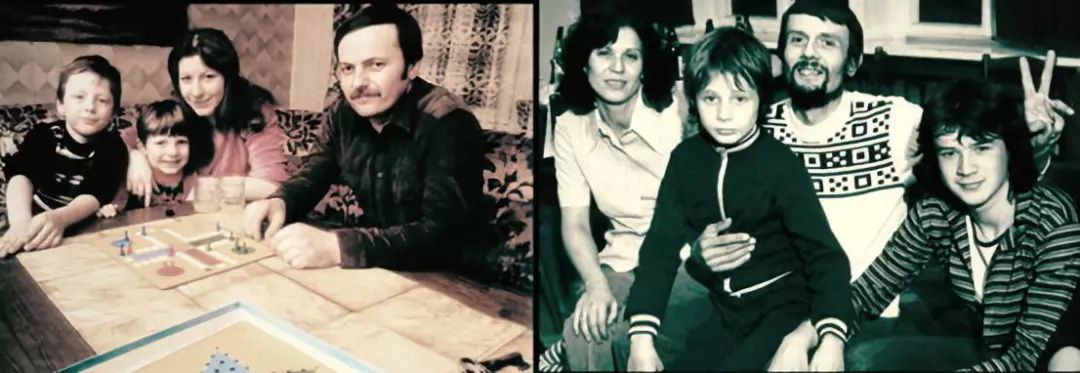

▲影片人物原型:左为彼特,右为甘特

如何去解决这一困难,则是展现导演魅力的时候。

五年的时间里,米夏埃尔做了非常充分的前期准备。

多次访问故事主人翁,掌握了一手材料,包括照片、热气球设计图及缝纫机。甚至还一睹了东德秘密机构「史塔西」,针对这件事件长达2000页的报告书。

▲主演与原型人物的合影

接下来,导演没有选择「从制作热气球开始再到一步步走向成功」这一循序渐进的常规套路,而是从肃杀的冷战氛围出发,把普通人的故事拍出了谍战片的风范:

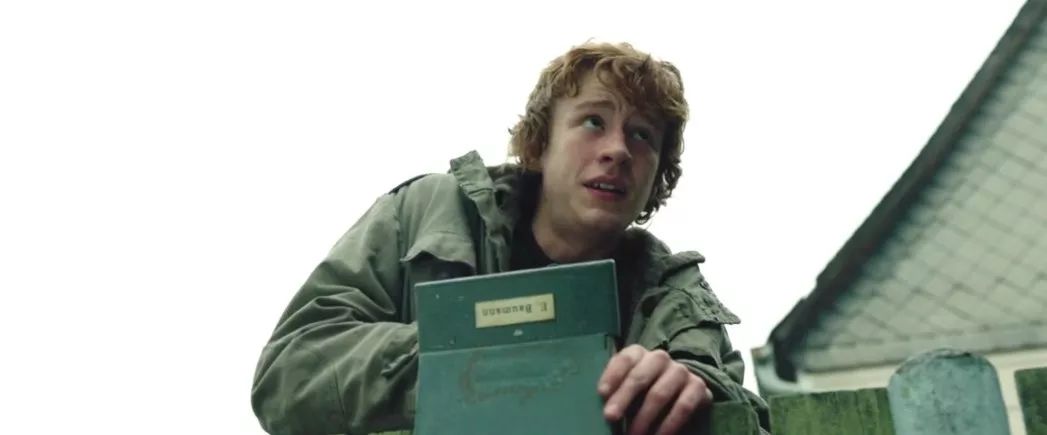

男主人公彼得,一个资深木工。有一个美丽善良的妻子朵乐丝,刚完成成人仪式的大儿子麦森,天真调皮的小儿子费奇。

彼得本来要与甘特一家结伴开启了「热气球疯狂飞跃」计划。

▲彼特一家与气球的合影

但热气球位置有限,甘特一家临阵脱逃。而,北风——他们等了数星期的风向,只有今晚,时不我待。

权衡利弊后,彼得一家只好选择独自逃离。

为了保证计划顺利进行,朵乐丝还编造了去露营的理由,欺骗了童言无忌的小儿子。

然而计划赶不上变化,当一家人坐上热气球升空后不久,防水布被云层打湿,气温骤降,瓦斯点不着火。四人被迫一千七百公尺下紧急降落。

这一「惊天大逃亡」计划,在一开始就宣告失败。

但并不是所有的失败都是一败涂地。第一次的「失败」,会使观众更加期待,主人公如何克服困难,去完成再拔高度的任务。

▲更大,更快,更好

电影到这里,有两个任务便摆在了眼前:

一是要以最快的速度销毁作案工具。于是,我们看到彼得一家人徒步十公里找回拖车,将装备扔进湖中,在秘密警察面前假扮若无其事。

二是如何重整旗鼓:已经濒临崩溃的这家人,又该如何在不被人发现的前提下再寻出路?

彼得需要说明家人,解决内部矛盾的同时,还带出了本片最大的敌对力量——侦查到了案发现场的国安部中校。

一次始料未及的意外,演变成一场你逃我追的猫鼠游戏。

电影大师希区柯克有句原话:「The more successful the villain, the more successful the picture.」(坏人越坏,电影越好卖。)

主人公最大的对抗对象,中校的「坏」,却不是张扬跋扈的脸谱化的「坏」,选择的恰恰是最符合他身份的深有城府的「坏」。

在处置疏忽职守的两名边界警卫这一场戏中,中校的办案地点没有选择在讯问室,而是选择在一个安静的军事食堂。目的就是为了放下两人的警戒心理,方便更好地套话。

在假意关怀之后,中校掏出了边界守则让中尉照本宣科地念了一遍。

借他人之口定他人之罪,毫不拖泥带水。

作为一部惊悚类型的历史片,最重要是让观众沉浸于营造恐慌的时代氛围里,最大限度调动情绪。

为做到这点,导演法力全开:

——制造反差

开篇第一组事件镜头放在了戒备森严的边境。幽蓝暗绿的画面色调,渗透着阴森的警戒。底下铺陈着悬疑的古典派音乐,发出的却是稚气的儿童合唱。

与之对应的另一组则是欢声笑语的学校礼堂。画面敞亮净明,散发着朝气蓬勃的气息。但孩子们背后堆满符号的红布,昭示着人物危机四伏。

一个是象征死亡的出逃者的枪毙,另一边则是则是象征新生的成人宣誓。

这种反差感不仅体现在事件安排上,还体现在「音画不同步」。即本是轻松的谈话时放凝重的音乐,本是严肃的事件放欢快的音乐。仔细看下去,比比皆是。

——制造冲突

戏剧就是安排冲突,冲突带来成功或失败的影响,直接影响着人物的命运。

《气球》首先胜在人物关系冲突。

想要逃离东德的彼得一家,偏偏对面住的就是秘密警察艾瑞克一家。

而情窦初开的大儿子麦森,互有好感的正是艾瑞克的女儿克拉拉。

为了躲避艾瑞克经常突然性的造访,彼得不得不编造一个又一个的谎言。而为了不让克拉拉知道计划,麦森不得不刻意隐瞒自己的爱意。

另一组吸引到观众的是人物内心冲突。

彼得一家,纵使造出了庞大的热气球,但究其本身,不过是数以万计想要冲破铁血熔炉中普普通通的小人物。

相比罗列一件件环环相扣的冲突事件,导演更愿意把冲突放在主人公与自我之间的斗争。

在第一次出发之前,朵乐丝夫人仍用抹布擦拭着屋里的每一角落。她嘴里虽然说着「不想被人批评不会持家」,但内心却是这个即使不安定也给过她温馨的家。

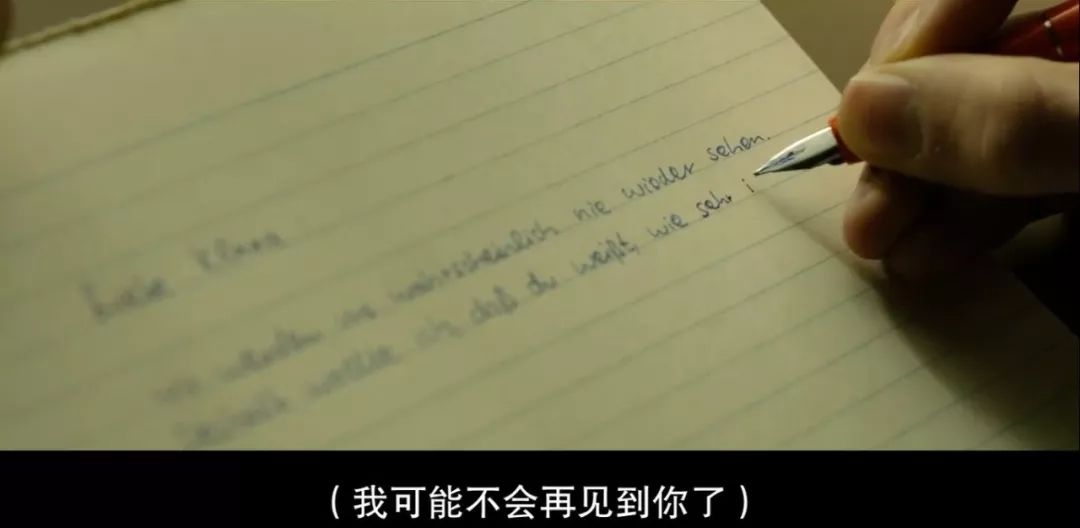

大儿子麦森深爱着克拉拉,数次写信给她,在逃离前还问能否多加一个位置。以至于第一次逃离失败又重见克拉拉,内心竟有莫名的庆幸。

而作为丈夫与父亲身份的彼得,更是要不断与内心中失败的自己较劲。

他的心愿只是希望妻儿可以在一片自由的土地上生活啊。在求助美国大使馆无果后,这个男人彻底崩溃了。

丰富的个人内心冲突,使观众产生共情,也让沉重的历史故事增添多了一份人情味。

——编织潜台词

人处在警惕的环境之中,会产生本能的警觉性的应激反应。而这一反应在本片,更多体现在潜台词上。

开篇宣誓仪式结束后,彼得载着邻居——秘密警察艾瑞克返回住所。

车上艾瑞克不停地提出「你什么时候走」、「你要去哪里」等等试探彼得「你是否有出逃的想法」,而彼得地每次都以慢半拍的语速来回答。

而当问起「别告诉我你们还没有订行程」,妻子回答「有那么容易就好」,其实是在间接告诉观众「我们的计划花了很长时间」。

每一次潜台词的来回交替,都像是一场战争前燃起的硝烟,挥之不散。

——善用道具

不得不说,这是一部靠道具串起整个故事的电影。

气球,本身就象征美好、希望、飞翔和自由。而易爆性,又给这趟旅程增添了不少不确定的因素。

好的道具能起来串联故事线的作用。比如开场中麦森给到费奇手中的电子手表,便提醒了这个家庭这一计划的紧迫性,告诉观众接下来将是分秒必争。

再比如说艾瑞克家前的信封箱。它就像是潘多拉魔盒,它既藏着秘密又藏着危机。在第一次逃离时麦森将心里话写成告别信投入,而第二天失败后又必须躲过眼线将它取出。

而全片出镜率最高的道具则是玻璃。

▲甘特在担心夜晚的风向

▲西德就在面前,却遥不可及

一面玻璃像一面镜子,既照出内心的情绪,又交代了事件的进展。

回到故事的出发点,《气球》不单单是为了讲述一群人历经各种惊险离奇的事件,最后飞越成功的故事。

更重要的是,它飞跃的是柏林墙。这一堵不为防范外敌,而为防范自己人民的墙。

对于德国人来说,柏林墙所代表的不是「肯尼迪 」、「冷战 」这样的大字眼,而是数以万计的小人物的故事,这些小人物在这堵墙边,用自己的生命,造就了人类历史上的一个传说。

这个传说的名字,叫做「自由」。

这是一个以极大生命代价去获得自由的故事。

时至今日,柏林墙已经推倒,东西德已经统一。但世界仍有无数看得见看不见的墙。

能看到这样的电影,百般滋味在心头。