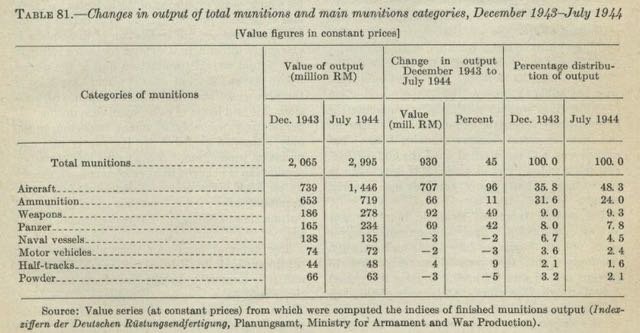

最近随着史蒂芬斯皮尔伯格和汤姆汉克斯制作的二战空战题材的迷你剧《空战群英》的热播,战略轰炸这个话题在二战结束快80年的今天又重新在全世界范围内成为了一个热门话题。目前本剧已经成为了Apple TV+历史上播放数量最多的电视剧,创造了苹果剧集的收视神话,可以说是目前全世界最火的电视剧之一了,这样的一部剧自然而然地在国内也产生了一定的热度,就连很多原本不关注二战空战、也不了解军事历史的观众也开始关注这部剧了,所以,这也就不可避免地导致最近国内网络上出现了很多关于这部剧的历史背景的印象流和错误观点。因此有必要在这里纠正一下部分观众对于这部剧背后的相关历史背景的一些错误认知和刻板印象了。

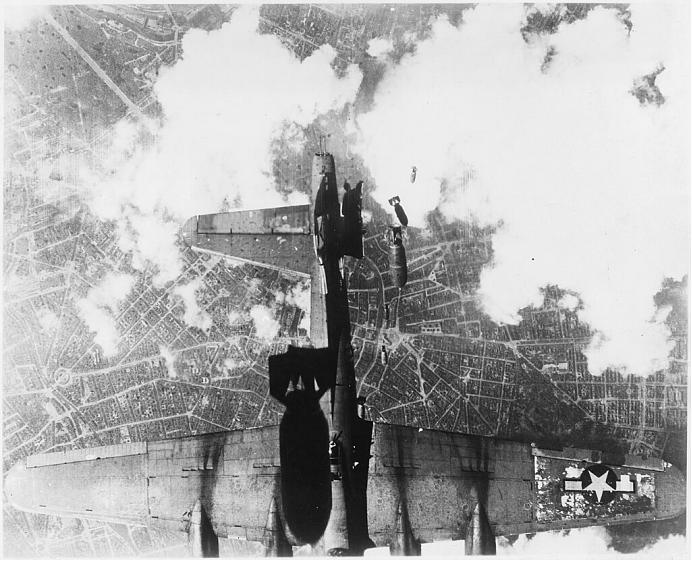

首先,前期德国空军战斗机部队面对美军的B17机群绝对不是所谓的“一边倒屠杀”,相反德军在这类作战中也损失惨重。实际上拦截B17机群的任务让德空王牌们都感到很头疼,B17超强的自卫火力(10-13挺12.7毫米重机枪)、坚固的装甲、大翼展和低翼载让德军战斗机部队吃尽了苦头,在前期的拦截作战中经常出现德军被B17机群一连打下数架战斗机却连一架B17都没击落的事情,甚至还出现过一架受伤的B17击落3架尾随追击的德军战斗机并成功飞回英国本土的典故(这个事原著里也提过)。德军一开始的战术是从侧翼和后方进行攻击,反而正中B17自卫火力的下怀,德军战斗机部队是在战场上吃了亏以后才摸出来一套专门从B17的正面攻击打对头的战术,其发明者正是后来的JG2联队长、德军少有的在西线战绩破百的大王牌之一的 埃贡·梅耶尔 (Egon Mayer)中校,因为B17的正面是防护最为脆弱且火力也最弱的。但即便是在德国人已经找到了对付B17机群的办法以后,德军在攻击B17机群的时候依然会付出沉重代价,我之前根据美德双方各自上报的飞机损失数据做过推算,排除掉被护航机打下来的那些飞机的话,43年下半年LW(德国空军的简称)平均每击落3架B17,自己至少也得掉下来2架战斗机,当时德军的二号王牌、战绩206架的JG1联队联队长汉斯菲利普中校就说过,“面对200架急切想咬你一口的苏军战斗机,即便他们使用的是喷火战斗机,也是相当有趣的事,但是,在西线当你面对70架B17空中堡垒进行转弯时,过去所有的罪过一下子都浮现在眼前”。所以,每月德军战斗机部队都得挂掉一堆王牌,以至于连夜间战斗机单位的双发机都被拉来拦截美军的轰炸了。举个例子来说,空战群英第四集和第五集提到的8AF空袭不莱梅和明斯特的那两次行动(也就是克莱文和伊根被击落的那两次行动)中虽然被打得很惨,尤其是100BG更是几乎全灭,但负责拦截轰炸机群的LW战斗机部队损失也很惨重,总共全损了49架战斗机、33名飞行人员阵亡,相比之下,8AF在这两次任务中则全损了64架轰炸机(包括5架返航后报废)和4架P47,排除掉其中被高炮击落的轰炸数量,8AF损失的轰炸机里估计有50架是被德军战斗机击毁的(按照10月份战斗机和高炮各自击落飞机数量占比来推测),4架P47也全部是被战斗机击落,双方空战交换比在1.1:1左右,这个交换比对德军战斗机部队来很不好看,而且,参战的JG(昼间战斗机部队)和ZG(双发战斗机部队)的飞机损失率甚至比8AF更高,还损失了30多名飞行员,包括我上面提到的击坠数206个的超级大王牌JG1联队长菲利普等多位经验丰富的老鸟,属于是典型的“杀敌一千、自损八百”的消耗战。像不莱梅、明斯特这种消耗战就是43年下半年帝国本土昼间防空战的典型案例,对于LW来讲,这种“胜利”其实挺空洞的,自身的战机和飞行员损失率越来越高,交换比越来越差,对手越打越强,而且,德军在空战中拿P47这样的护航机也没有太好的办法,可以说是完全看不到一点能够粉碎敌人昼间轰炸的希望,而高层和民众对他们施加的压力也越来越大,很多从东线和地中海回来的老飞行员的心态直接更是被干麻了。这种模式的战斗是典型的综合国力的较量,双方飞行人员都备受煎熬,也正是在这一阶段的作战中,LW第一次感受到快要撑不下去了。对于德军飞行员来说,面对对方的空中舰队的成百上千挺.50机枪组成的死亡火力网硬着头皮往里冲,死亡的到来只是个概率问题,加上己方没有轮换、没有足够的补充、日复日一日的战斗,身边的朋友一个个离去,这种精神内耗对德军飞行员来讲同样是一种折磨。顺便再提一句,哪怕是给8AF造成惨重损失的两次施韦因富特空战中,德军战斗机部队损失也不小,按照LW的官方统计,第一次全损了48架战斗机,第二次全损了43架,两次加起来一共损失了91架战斗机(这个数字顶得上德军战斗机部队在东线两个月的战斗损失了);在这里需要补充一点的是英文维基百科上关于两次施韦因富特空战的两个词条中给出的德军损失的飞机数量严重偏低,原因是维基百科上的数据只包括了JG(单发战斗机单位)的损失,没包括参战的ZG(双发战斗机单位)和NJG(夜间战斗机单位)的损失。从这个角度上讲,B17和B24这两个庞然大物是真正的规则破坏者,他们出现在了欧洲上空直接改变了二战欧洲战场空战的基本模式,这个变化大概就是类似于从西部牛仔之间的决斗一下子变成了日俄战争肉弹冲堡垒群,同时空战的高度也从四五千米以下的中低空变成了7000米以上的高空,这也导致JG从一支习惯于在中低空高度跟对手狗斗的战斗机部队逐渐演转变成了一支专门拦截战略轰炸机编队的拦截机部队。对于德国飞行员来讲,拦截美军重型轰炸机群的过程是真正的生与死的考验,十足的精神内耗,哪怕没有护航机也是如此,当你面对成百上千挺.50机枪组成的火力网的时候,飞行技术、射击技术和战斗经验其实都已经不重要了,心理素质、勇气和毅力才是最重要的,而且还需要一定的运气。关于B17究竟有多么扛揍可以看看下面这个视频【B-17与BF-110交火(AI上色修复)-哔哩哔哩】 B-17与BF-110交火(AI上色修复)_哔哩哔哩_bilibili b23.tv

埃贡·梅耶尔(Egon Mayer)(1917.8.17 – 1944.3.2),是一位虽然看着数字没那么突出,但含金量极高的王牌。此人一直在JG2服役,JG2是两个海峡联队之一,是LW真正的王牌部队。他在1940年6月13日拿了首杀(击落一架ms406)。长期在海峡与英国空军作战,虽然102架的总战绩看起来没那么多,但含金量要高于刷VVS屠幼的同僚。此外他所击落的飞机多为喷火和B17,这一点含金量强于战绩多为P40和飓风的在地中海战区的马尔塞尤。1942年11月23日,他第一次击落B17轰炸机,取得了2架B17的战果,1943年6月,据称他当日重创了日后的美军王牌飞行员罗伯特·S·约翰逊(下文会提到)。1944 年 2 月 4 日,他击落了美国第 56 战斗机大队的一架 P-47 ,这是第 8 战斗机司令部在这一天损失的唯一一架美国战斗机。也是他的第 100 场胜利,他成为海峡前线第一位取得这一成绩的战斗机飞行员。3月2日的战斗中他被P47战斗机击落而死,最终军衔为中校。

汉斯.菲利普(Hans Philipp)中校(1917.3.17 – 1943.10.8) ,一位击坠数达到206架的超级王牌,在波兰战役取得第一架战果,并参加了静坐战,法国战役,不列颠空战以及南斯拉夫战役,一共拿到了25架战果。巴巴罗萨开始后菲利普对苏联空军(VVS)开启了“疯狂刷分”的模式,在1942 年 3 月 31 日那天,他成为第四位取得 100 场胜利的德国空军战斗机飞行员。1943 年 3 月 17 日获得了胜利。在他 26 岁生日那天,他击落了第 200 至 第203 架敌机。1943年4月他被调往JG-1联队。菲利普于 5 月 2 日获得了他的第 204 场胜利,并于 5 月 18 日获得了他的第 205 场胜利,但是随后患阑尾炎住院治疗。他在10月1日晋升为中校。10月8日美军8AF出动了156架轰炸机并得到了超过250架p47的掩护。此战中菲利普先击落1架b-17轰炸机,却被罗伯特·S·约翰逊 (Robert S. Johnson) 上尉驾驶的P47击落而阵亡。通过菲利普的王牌生涯,我们也可以看出东线德国空军王牌更容易出战果,而拦截美军轰炸机却是损失巨大且难以取得较大战果的苦战。

罗伯特·S·约翰逊 (1920.2.21 – 1998.12.27),约翰逊是第一位在欧洲战区超越埃迪·里肯巴克 (Eddie Rickenbacker) 在第一次世界大战中取得 26 场空战胜利这一成绩的美军战斗机飞行员。他驾驶P47一共取得了 27 次击杀,是欧洲战场上的美军二号王牌(而头号王牌加布雷斯基中校的28架战绩也都是驾驶P47取得的),终战时他的军衔为少校,战后又以中校军衔从陆航退役。有趣的是约翰逊直到50年后接受采访的时候才知道自己在1943年10月8日当天击落了德军的大王牌菲利普中校。

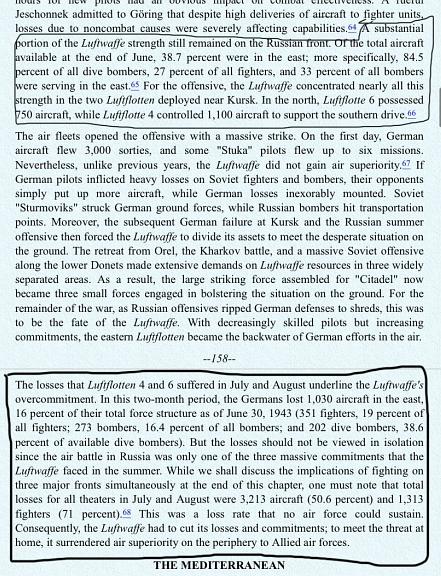

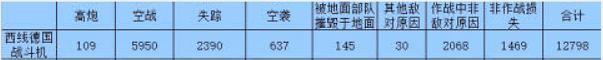

第二,所谓“德国空军主力都在东线”的说法也是错误的,实际上42年底的时候盟军对德国空军的牵制已经很大了,按照德国空军自己的官方统计,当时LW超过一半的战机都不在东线,而是在地中海和西线:1942年12月10日的时候,德国空军布置在东线的力量只有468架单引擎战斗机、83架双引擎战斗机、445架轰炸机、315架对敌攻击机和俯冲轰炸机、471架运输机,同期在西线和地中海则布置了762架单引擎战斗机、85架双引擎战斗机、331架夜间战斗机、500架轰炸机、80架对地攻击机和俯冲轰炸机、525架运输机(这些运输机全部被布置在地中海战场),西线和地中海的飞机数量显著多于东线,随着战争的进行德国空军在东线布置的飞机数量占比越来越低(尤其是战斗机比重)。按照德国空军权威战史《Strategy For Defeat: The Luftwaffe 1933-1945》的说法,“Of the total aircraft available at the end of June, 38.7 percent were in the east; more specifically, 84.5 percent of all dive bombers, 27 percent of all fighters, and 33 percent of all bombers were serving in the east.”库尔斯克战役开始前的1943年6月底,德国空军可动飞机里只有38.7%被布置在东线,其中包括德国空军27%的战斗机部队、84.5%的俯冲轰炸机部队和33%的轰炸机部队。飞机损失方面,1943年7月和8月德国空军在西线(包括本土)和地中海损失的飞机数量加起来超过东线的两倍、战斗机损失更是接近东线的三倍,“In this two-month period, the Germans lost 1,030 aircraft in the east, 16 percent of their total force structure as of June 30, 1943 (351 fighters, 19 percent of all fighters; 273 bombers, 16.4 percent of all bombers; and 202 dive bombers, 38.6 percent of available dive bombers). But the losses should not be viewed in isolation since the air battle in Russia was only one of the three massive commitments that the Luftwaffe faced in the summer. While we shall discuss the implications of fighting on three major fronts simultaneously at the end of this chapter, one must note that total losses for all theaters in July and August were 3,213 aircraft (50.6 percent) and 1,313 fighters (71 percent).”按照德国空军自己统计的数据,在库尔斯克战役期间(7月和8月),德国空军在整个东线的损失飞机数量为1030架(包括351架战斗机)、在西线和地中海损失了2183架飞机(包括962架战斗机)。另一方面,堡垒行动失败以后,随着美军战略轰炸的升级,德国空军被迫从东线抽掉了大量的战斗机部队去支援本土(当时东线几乎每个战斗机大队都被迫抽调中队回防本土),这就导致43年8月份的时候德国空军在整个东线的可动用的昼间战斗机数量下降到了238架(其中还包括几十架驻扎在罗马尼亚、负责保卫普罗耶什蒂油田的战斗机,驻扎在罗马尼亚的德军战斗机部队的主要对手是盟军,跟苏军没什么关系,苏军的飞机根本够不着罗马尼亚的油田,来轰炸的都是盟军飞机,因此当时德国空军实际用来对付苏军的战斗机最多只有200架左右),连德国空军所有可动的昼间战斗机数量的20%都不到,而德国当时的几乎所有夜间战斗机部队更是都被集中在本土防御RAF的夜间空袭。顺便再科普个冷知识:在空战群英第三集描述的那场雷根斯堡-施韦因富特空战中,历史上德国空军当天一次性出动了400多架战斗机对8AF的轰炸机群进行拦截,这个数据足足相当于当时德国空军可用于对苏作战的战斗机数量的两倍。至于德军的高炮部队就更不用说了,为了对付盟军的轰炸,41年以后80-90%的德军高炮部队都是被集中在了西欧和本土(包括1万多门88毫米、105毫米和128毫米大口径高炮在内)。根据施佩尔的说法,“有一万门火炮的炮口指向天空”,“同样的火炮可以在俄国被用来对付坦克和其他地面目标,如果不是为了新的战线,即德国本土的防空战线,单就装备而言,我们对坦克的防御力将增加一倍以上。”消耗的弹药也是海量的,德军高炮部队平均每击落一架盟军四发轰炸机要耗费上万发炮弹。44年德国高炮部队在防空战中平均每月要消耗300多万发88毫米和88毫米以上的大口径炮弹:以44年10月为例,当月德军在西线和本土消耗了2948800发88毫米高炮炮弹和102450发128毫米高炮炮弹,同期在东线只消耗了226600发88毫米高炮炮弹和20发128毫米高炮炮弹;44年9月德军在西线和本土消耗了255030发105毫米高炮炮弹,在东线只消耗了区区680发105毫米高炮炮弹。德军在防空战中消耗的小口径的高炮炮弹就更多了:以44年11月为例,德军在西线和本土总共消耗了9945220发20毫米高炮炮弹和802510发37毫米高炮炮弹,这个消耗量接近同期东线消耗的同等口径的高炮炮弹的6倍。

第三,所谓的“德国空军主力主要损失于东线”的说法也是错误的,德国陆军大部分伤亡出现在东线不代表海空军也是如此。实际上,按照德国人自己统计的数据,德国空军损失的飞机和飞行人员里至少有70%是盟军造成的,详情参见下面这个链接美英空军消灭了至少70%的德国空军:二战德国为什么丢了制空权? bilibili.com 顺便说一句,这个链接里所引用的Dan Zamansky的那篇论文的表格里的德空飞机损失数据全部来自寄存在弗赖堡的联邦德国军事档案馆里的二战德国空军官方档案,表格下面都标注了档案编号,其权威性和真实性毋庸置疑。研究战史还是要遵循自情自报的原则,战争期间各方的损失还是要以各方自己统计和上报自身损失数据为准,而不是以对手方上报的战果为准,毕竟战争期间各方为了鼓舞士气都会有意无意地夸大敌方损失,这个是基本常识。

上图是1943年9月到1944年9月期间各大战场上的德军飞机平均数量和飞机损毁数量,这里的“combat losses”指战损,“Sum of combat and non-combat losses”指的是加上非战损以后的飞机总损失。在这里需要说明一点的是战争后期德国空军在东线损失的飞机中有一部分实际上是盟军造成的:从44年下半年开始美军第15航空队的飞机已经能够覆盖整个东线战场的范围了,美军战斗机经常游弋到东线战区猎杀德军飞机,而且,为了进行穿梭轰炸,美国陆航也曾经在苏联境内拥有过自己的机场;另一方面,按照德国空军的标准,负责守卫挪威、罗马尼亚油田等地区的战斗机部队也被算作广义上的东线德国空军力量的一部分,尽管这些部队主要被用来对付英美空军的空袭。

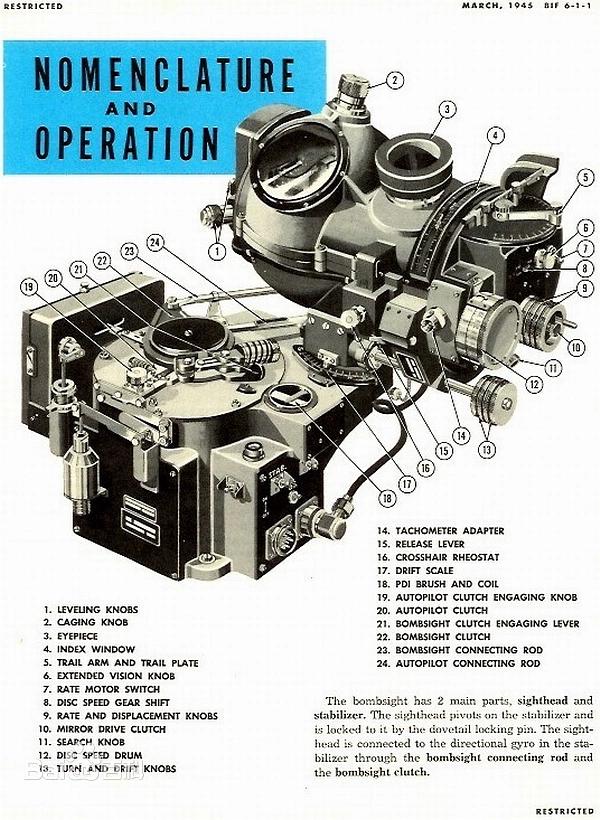

第四,不存在所谓的“只有领航机有瞄准器”的事情,实际上二战期间每架轰炸机都有自己的瞄准器,并不是只有领航机才有,美国的重型轰炸机也是如此。万一领航机领了便当,难道全员返回吗?这是肯定是不可能的。而且,光学瞄准器也是瞄准器,虽然性能确实垃圾了点,但总不能因为它性能不可靠就不算瞄准器了吧。

第五,二战期间昼间轰炸时机载雷达也用不太上(夜间轰炸比较依赖机载雷达发现目标和城市),当时轰炸机领航员主要是利用陀螺仪、罗盘和航空地图作为导航工具,有时候甚至需要依靠地面参照物来校准航线,所以,领航员的眼力和方向感都十分重要。

第六, “德国空军在防御空战中共损失15430架,因轰炸损失约18000架飞机”这些数据都是有问题的。15430架这个数字并不是德军在帝国本土防空战中实际损失于空战的飞机数量,而是等于1943年德军在所有战场上(包括东线)因为所有原因(战斗原因和非战斗原因)所导致的受损程度超过10%的单发战斗机数量(8286架)和1944年德军在与盟军作战时战损的所有类型的战斗机总数(包括双发战斗机和夜间战斗机在内,总共7146架,其中只有一部分战损于本土防空战中)相加的总和,并不等于德军在帝国防空战中实际损失于空战的飞机数量,而18000这个数字则是盟军单方面宣称的被盟军空袭摧毁在地面上的德军飞机数量,水分非常大,跟德军的记录完全对不上。首先,如上文所述,按照德国空军的标准,损伤程度高于10%、低于60%的飞机都是可以修复的,因此这部分只能算受损、不能算全损,而因为非战斗因素导致的飞机全损只能算非战斗损失,而不是战损,只有因为战斗原因导致的损伤程度超过60%的飞机才能算战损。其次,二战期间空军舔地的效率并没有那么高,各国空军基本都会严重高估摧毁的地面目标,比如各国空军宣称击毁的坦克和卡车的数量往往能和实际摧毁的数量能差几十倍,飞机也是如此。按照LW自己的统计,从战争爆发到1945年1月15日为止,德军单发战斗机部队(JG)在西线战场(包括西欧、本土和地中海)因各种原因总共损失了12798架飞机(同期德军单发战斗机部队在东线总共损失了3496架飞机,其中战损2154架),其中战损9261架(其中大头损失于1944年的西线战场上,这一年里JG在西线和地中海的战损飞机数量达6245架,其中有4276架确认损失于空战,绝大部分被USAAF(美国陆军航空队,即美国空军的前身)击落,USAAF对德国空军的打击程度可见一斑),这9261架战损的飞机里确认毁于盟军空袭的只有637架,即便是算上空军其他兵种被空袭摧毁在地面上的数量和战争最后几个月的损失,在地面上毁于战略轰炸的德国空军飞机数量最多最多能有2000架就不错了。至于德军在本土防空战中究竟损失了多少飞机这个问题恐怕永远都没有答案了,因为战争最后几个月里LW的损失统计数据和档案都非常不完整,目前能够确定的是从42年第四季度到44年底期间,德军战斗机部队(包括ZG和NJG在内)仅仅是在拦截美军8AF和15AF的昼间轰炸的任务中就损失了至少5385架各型战斗机和2961名飞行人员(阵亡+失踪),其中至少80%损失于空战(其他的大部分损失于操作失误、飞机故障等非战斗原因,小部分损失于空袭)。笔者估计,如果算上德军战斗机部队在夜间防空的损失、45年昼间防空的损失、对抗美军9AF轰炸时的损失以及战争前期拦截RAF轰炸机指挥部的小规模昼间轰炸时的损失,德军在对抗盟国的战略轰炸中总共损失的各型战斗机数量不会低于7500架,其中至少80%左右损失于空战。惨重的人员损失也导致战争中后期德军战斗机部队的飞行员训练时间直线下降,战争前期德军战斗机飞行员的飞行训练时间是240个小时,43年夏天战略轰炸升级以后,新飞行员的训练时间被压缩到了175个小时了,同期英国战斗机飞行员训练时间是340个小时、美国战斗机飞行员的训练时间则是320个小时,几乎是德国飞行员的两倍了,而到了44年下半年的时候德军战斗机飞行员的训练时间则进一步被压缩到了110个小时。

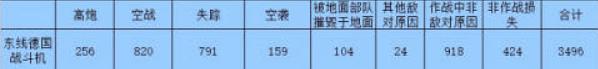

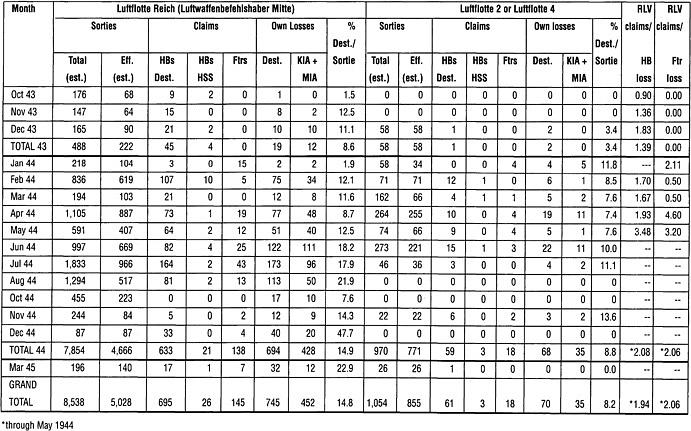

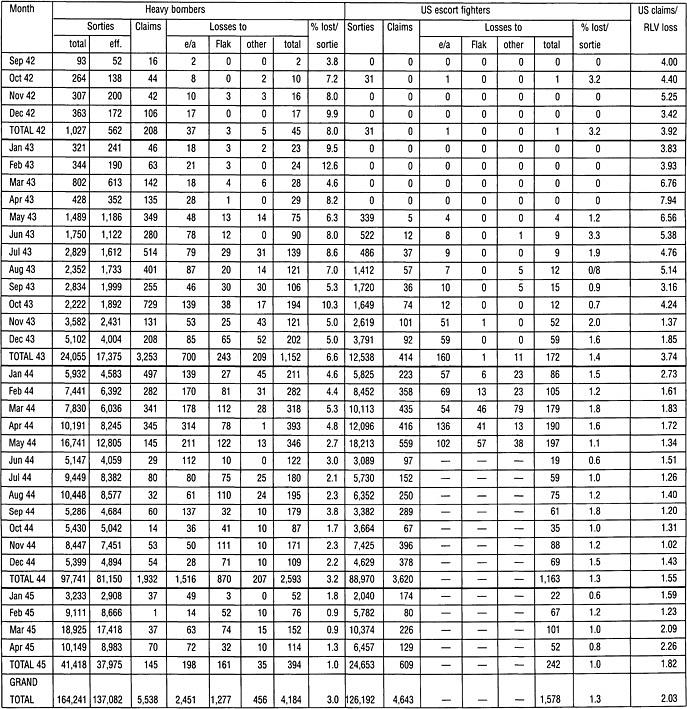

上图是德国空军帝国航空队和第3航空队在拦截8AF时的总出击架次、宣称的击落各类飞机的数量、自身损失的飞机数量(损伤程度超过60%)和飞行人员数量(不包括负伤)、飞机损失率、宣称击落的重型轰炸机数量和美军实际损失于空战的数量对比、宣称击落的战斗机数量和美军实际损失于空战的数量对比,这里需要说明的一点是45年的数据并不完整,仅供参考。

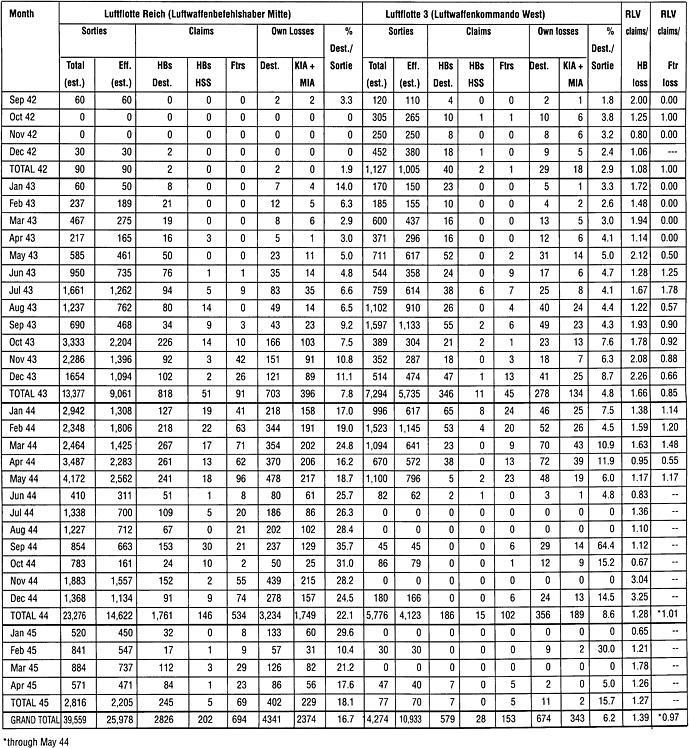

上图是德国空军帝国航空队、第2和第4航空队在拦截15AF时的总出击架次、宣称的击落各类飞机的数量、自身损失的飞机数量(损伤程度超过60%)和飞行人员数量(不包括负伤)、飞机损失率、宣称击落的重型轰炸机数量和美军实际损失于空战的数量对比、宣称击落的战斗机数量和美军实际损失于空战的数量对比。和上面那张图一样,45年部分的数据并不完整,仅供参考,同时图表里还缺少44年9月份的数据。

接下来给大家分享两个链接。第一个链接上面提到的Dan Zamansky的这篇关于德国空军的论文链接 http://ww2.dk/Dan%20Zamansky%20-%20The%20Study.pdf 这篇论文详细描述了1941-1943期间德国空军在各大战场的的飞机和资源分配以及飞机和飞行人员的损失情况,同时也提到了德国空军在44年前三个季度和巴巴罗萨行动之前的损失情况。这里有一点需要说明一下,文中提到的德国空军的“Operational losses”(即“任务损失”或者“行动损失”)并不等同于战损, 这个概念包括了行动中因为非敌对原因(非战斗原因)而损失的飞机数量,而文中出现的“combat losses”指的才是战损。不过,有两点在这里需要说明一下:

第一,文中提到的德国空军的“Operational losses”(即“任务损失”或者“行动损失”)并不等同于战损, 这个概念包括了行动中因为非敌对原因(非战斗原因)而损失的飞机数量,文中出现的“combat losses”指的才是纯战损。

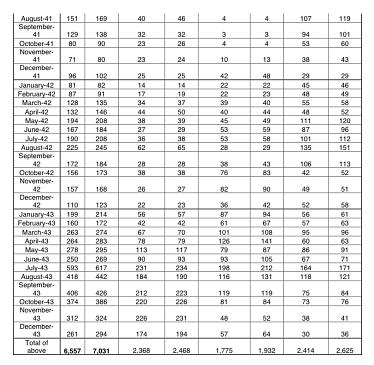

第二,关于Dan Zamansky的这份针对LW的研究报告后面的几个表格(见下面几张图)里的数据里的几个问题得跟大家说一下:首先,这几个表格的数据来源是一样的(都是LW的官方档案),但B-1、B-2和C-1的表格没有包括41年6月到43年底期间LW在各大战场上的训练单位的损失情况,而C-2表格则包括了训练单位的损失情况,B-3、B-4和B-5表格展示了C-2里的飞机损失数据和B-1的数据之间的差额(也就是训练单位的损失);第二,这些数据包括了受损程度不详的飞机数量,而不单单是包括了损伤程度超过60%的飞机数量(也就是被除籍的飞机数量),因此稍微高估了LW的实际损失;第三,这些数据的差额说明了一点,那就是德国空军的训练单位大部分集中在了西线(包括本土)和地中海战区,东线的训练单位很少。不算训练单位的损失的话,从巴巴罗萨行动开始到43年底为止这段时间里,LW在东线损失的飞机占比是45%多一点(其中包括盟军轰炸挪威南部、匈牙利和罗马尼亚的普洛耶什蒂油田时给德国空军造成的损失),西线和地中海则是接近55%,其中行动损失(包括行动期间因为非战斗因素导致的损失)东线占比则是47.6%(排除掉盟军在挪威、罗马尼亚和匈牙利等地的战果后,更接近47%),西线和地中海52.4%,这些数据充分说明即便是巴巴罗萨行动开始到44年之前这两年半的时间里德国空军的损失大头也并不是出现在东线;另一方面,在42年11月到43年底期间,德国空军在西线和地中海损失的飞机数量占比为66%、东线只有34%,排除掉盟军轰炸挪威南部、匈牙利和罗马尼亚的普洛耶什蒂油田时给德国空军造成的损失,东线占比恐怕会进一步下降到33%以内,这些数据再次说明42年10月份以后德国空军的作战重心已经不在东线了。

下图展示的是1943年9月到1944年9月期间各大战场上的德军飞机平均数量和飞机损毁数量,这里的“combat losses”指战损,“Sum of combat and non-combat losses”指的是加上非战损以后的飞机总损失。在这里需要说明一点的是战争后期德国空军在东线损失的飞机中有一部分实际上是盟军造成的:从44年下半年开始美军第15航空队和地中海战区的RAF的飞机就已经能够覆盖整个东线战场的范围了,盟军战斗机经常游弋到东线战区猎杀德军飞机(举个简单例子,按照国内研究德空的资深大佬克森顿的考证,在44年到45年期间确认在东线死于空战的22名拿过骑士铁十字勋章的对地攻击机王牌飞行员里就有13人被盟军战斗机击毙https://tieba.baidu.com/p/5009137586),而且,为了进行穿梭轰炸,美国陆航也曾经在苏联境内拥有过自己的机场;另一方面,按照德国空军的标准,负责守卫挪威、罗马尼亚油田等地区的战斗机部队也被算作广义上的东线德国空军力量的一部分,尽管这些部队主要被用来对付英美空军的空袭。所以,尽管图表里显示的1944年前三个季度,LW在东线的损失(战损+非战损)占到了总损失的21.76%,但如果排除掉其中对盟军作战的那部分损失的话,那么东线占比恐怕会下降到只有15-20%之间的水平,笔者推测,实际占比更接近15%。

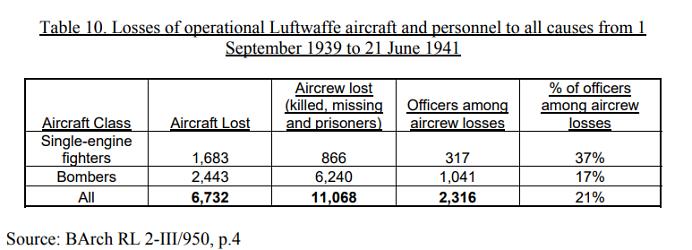

下图则是巴巴罗萨行动开始前德国空军在所有战场的飞机和飞行人员的损失情况(包括非战斗损失在内),其中单发战斗机部队和轰炸机部队(不含俯冲轰炸机和对地攻击机部队)的损失单独列了出来,表格中的人员损失只包括死亡、失踪和被俘,不包括负伤,表格右边两列还给出了飞行人员中的军官损失数量和损失占比。由此可见,在巴巴罗萨行动前,德国空军就已经在人员和装备方面都遭到了巨大的损失,飞机损失6732架、飞行人员的不可恢复性损失为11068人,这些损失绝大部分是在和英法作战期间产生的。

下面这个链接则是威廉姆森•默里(Williamson Murray)所著的二战德国空军战史“Strategy For Defeat”完整版的在线阅读链接 https://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/AAF-Luftwaffe/index.html#index

第七,“1943-1945年间美国陆军航空队在欧洲大陆上空损失轰炸机9949架,护航战斗机损失8420架,空勤人员79265人,1940-1945年间英国皇家空军在欧洲大陆上空损失轰炸机11965架,护航战斗机10045架,空勤人员79281人”这些数据也有问题。这里提到的RAF(英国皇家空军)和USAAF战损的飞机数量指的是二战期间RAF和AAF各自在对德作战中战损飞机数量的总和,而不是单指执行战略轰炸任务中出现的损失,这些数据甚至包括北非战场。另外,人员损失也有问题,USAAF在对德作战中伤亡人数总共是91105人(其中36461人战死、35415人被俘),我猜想这个7.9万应该是用陆航人员对德作战的总损失(9.1万)减去在陆航在意大利地区和北非地区损失的1.2万人后得出的结果,RAF损失的7.9万人的计算方式估计也差不多(RAF飞行人员实际伤亡大概是10万+)。目前能确认的是美军的8AF和15AF在战略轰炸中的实际战损飞机数量是5017架重型轰炸机和1764架护航战斗机,关于9AF在战略轰炸中的损失笔者暂时没有搞到详细的数据,但肯定远远小于8AF和15AF是定了(因为该航空队主要执行的是战术性质的任务),综合来看,美军在战略轰炸中实际战损的各型飞机数量至少在7000架以上,其中很大一部分是被高炮击落的。另一方面,RAF在战略轰炸中也损失了8325架轰炸机,其中大头虽然是德军战斗机的战果,但也有相当一部分是被高炮击落的。在这里需要说明一点的是RAF的轰炸机自卫火力和装甲完全没法和美军的B17、B24这样的装甲厚且自卫火力强大的四发重型轰炸机相提并论,就连RAF能拿得出手的性能最好的兰开斯特轰炸机的自卫火力也只有6-8挺威力和射程都很有限的7.7毫米机枪,其他的轰炸机就更不用说了,再加上RAF的夜间轰炸基本上没有护航并且德军夜间战斗机的电子装备和雷达装备都十分精良、火力也比单发战斗机更强(甚至中后期还装备了“斜乐曲”这样的BUG),因此拦截英军轰炸机群的难度和拦截美军轰炸机群的难度完全不可同日而语,44年秋天德军开始失去夜间制空权之前,NJG在拦截英军的轰炸机群时往往是一边倒的屠杀,最具代表性的例子就是44年3月底的纽伦堡空战:RAF轰炸机指挥部在3月30日晚上出动了800架轰炸机夜袭纽伦堡,结果遭到了246架德军夜间战斗机和大量高炮的拦截,被击落了95架轰炸机,其中至少80架被德军战斗机击落,除此之外,还有12架飞机返航后因重伤报废,相比之下,NJG总共只损失了5架夜间战斗机,高炮部队也只损失了两门高炮和它们的炮组,值得一提的是这件事发生的时候距离伟大一周已经过去一个月了,当时美军早已经在德国上空的昼间空战中占据优势地位了,和英军在夜间轰炸中面临的窘境形成了鲜明对比。RAF战斗机指挥部在战争期间也为昼间轰炸提供过护航,但具体损失情况不详,不过,数量应该不会很多,笔者估计最多也就几百架。

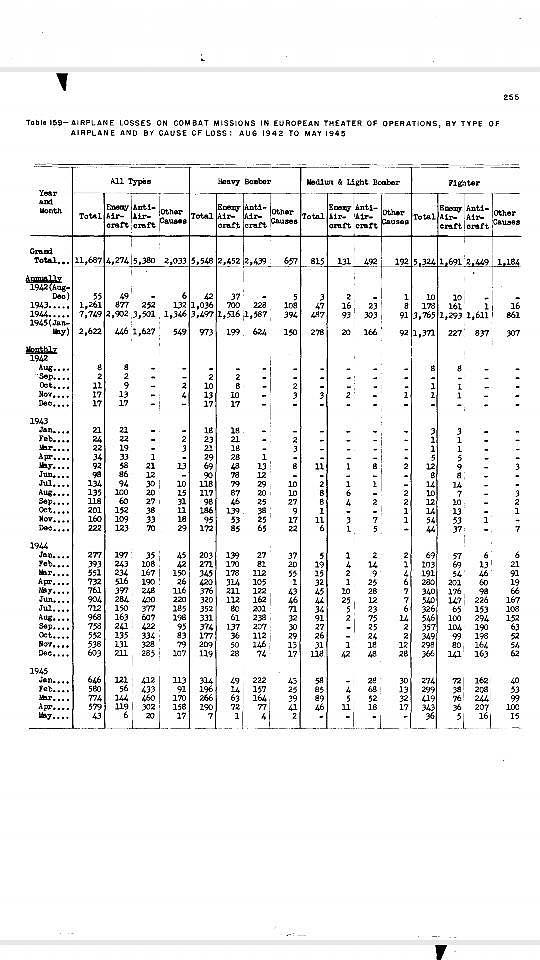

美国陆军航空队在地中海战区每月的飞机战损情况(包括隶属于地中海战区的第15航空队空袭德国、法国南部和东欧的损失),表格最顶上这一行从左往右分别是所有类型的飞机、重型轰炸机、中轻型轰炸机和战斗机,第二行从左往右则是总数、被敌人飞机击毁的数量(损失于空战的数量)、被防空火力击毁、因其他原因战损(比如被敌人缴获、在地面上毁于空袭、在战斗中失踪等等,其中绝大多数是在战斗中失踪)。

上图是8AF的重型轰炸机部队和护航战斗机部队各自在战略轰炸中的总出击架次、宣称的击落德军战斗机数量、自身损失的飞机数量和损失原因分类、飞机损失率、8AF宣称的空战战果和德军实际损失的对比。值得注意的是,损失原因分类中的e/a是指在空战中被击毁、Flak指被高炮击毁,other指的是其他原因损失(主要是在战斗中失踪的飞机),而最后一列则是指美军宣称的空战战果和德军实际损失的对比,不过,需要注意的一点是德军把执行任务期间因为非战斗原因损失的战斗机数量和毁于空袭的战斗机数量也算在了里面,而德军实际损失于空战的战斗机数量大概只占总损失的80%左右,因此我们需要在这些数据的基础上除以0.8左右,大概就能推算出在执行战略轰炸任务中8AF宣称的空战战果大概相当于实际战果的2.54倍,而不是图中的2.03倍,其中42-43年期间8AF宣称的战果达到了实际战果的4.69倍,前期轰炸机机组的机枪手们虚报战绩的幅度可见一斑(不过,这种情况在44年改善了很多),相比之下,44-45年期间8AF宣称的战绩水分比之前小了很多(大概只虚报了一倍左右)。

15AF的重型轰炸机部队和护航战斗机部队各自在战略轰炸中的总出击架次、宣称的击落德军战斗机数量、自身损失的飞机数量和损失原因分类、飞机损失率、15AF宣称的空战战果和德军实际损失的对比。具体的标准和前面那张图表一样,在这里就不赘述了。

第八,有些观众似乎分不清关押英美空军战俘的空军战俘营和关押犹太人的集中营的区别,因此在这里有必要给大家科普一下本剧的两位主角被关押的空军第三战俘营和美国陆航战俘在德国战俘营的死亡率等基本信息。

首先需要说明的是战争期间英美战俘(尤其是空军军官战俘)在德国战俘营里的死亡率极低,总体上讲,德国国防军还是基本遵守了日内瓦公约并按照该公约的标准来对待被俘的盟军官兵。历史上关押空军军官的空军第三战俘营(Stalag Luft III)里总共有2500名RAF飞行人员、7500名USAAF飞行人员和900名来自其他同盟国国家空军的飞行人员(主要是来自法国和波兰),共计10949人,这里无论是居住条件,还是饮食条件,都十分优越(注:后期饮食条件不算很好了,当时由于皇家海军的海上封锁,德国和欧洲占领区都出现了食物短缺的情况,这也极大影响了战俘们的伙食质量,所以,战俘们比较依赖瑞士红十字会寄来的包裹里的食物来改善自身的伙食),战俘营里有运动场、剧院、游泳池、图书馆、排球场、花园,战俘们可以定期收到红十字会寄来的包裹和家人的来信,还可以从事各种体育运动和园艺,甚至还有德国啤酒供应。历史上被俘的100大队的军官主要被关押在第三和第一战俘营(归德国空军管辖)、士官则被关押在第17战俘营(归德国陆军管辖),其中第三战俘营和第17战俘营这两个战俘营都位于西里西亚。1945年年初苏军攻入西里西亚,因此德军被迫对西里西亚的第三战俘营和第17战俘营的看守和战俘们进行疏散,由于燃料短缺,看守和战俘们只能徒步西进,当时正赶上了欧洲百年不遇的寒流和暴风雪,整个疏散过程极为艰苦。原著里提到的战俘营里的那些德国看守大都是四五十岁的中年人,体力不行,所以,美国战俘们有的帮他们背枪,有的直接几个人架着一个德国大叔雪地行军。在这场雪地行军的过程中,看守和战俘都很惨,所以,大家只能互帮互助、共度难关,否则根本无法幸存。大部分100大队的战俘被疏散到了易北河以西了,最后他们被巴顿将军的装甲部队所解救。位于波罗的海沿岸巴特镇的第一战俘营则没有疏散,100大队有小部分人在那里关着直到终战,在原地等来了苏军坦克。

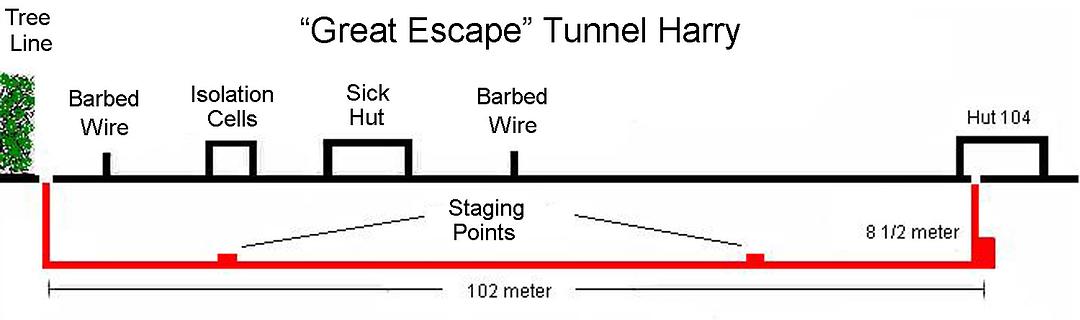

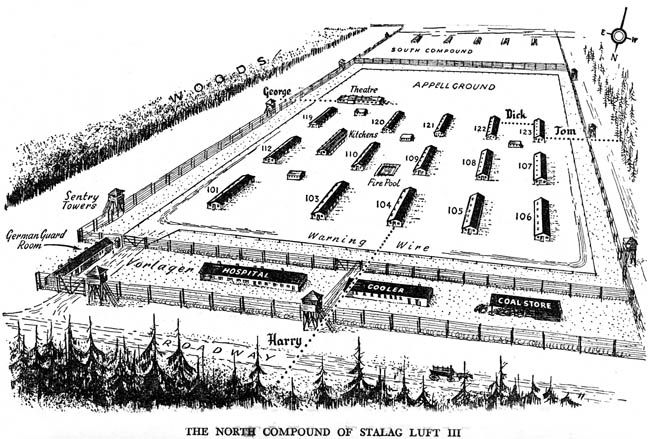

在这里,给大家科普一下电影《大逃亡》的原型、发生在1944年3月24日晚的空军第三战俘营大逃亡,这是二战期间盟军战俘发起的规模最大的一场越狱,《空战群英》的原著里提到过这次越狱,但是,和电影《大逃亡》里描述的不同,参加这次越狱的人员里没有美国人,所有的250人全部都是来自英国皇家空军的飞行员和机组人员(之前有少量美国战俘深度参与了前期的计划制定和地道挖掘,但他们后来都被转交到第三战俘营的其他营区了,因此最后直接参与越狱的250人里则并没有美国人),他们中既有英国人,也有加拿大人、法国人、澳大利亚人、新西兰人、南非人、比利时人、立陶宛人、波兰人、丹麦人、荷兰人和挪威人,最后有76人逃出战俘营,其中的73人被抓了回去(其中50人被盖世太保枪杀),3人成功逃到了中立国(这三个人包括两个挪威人和一个荷兰人,电影里变成了一个澳大利亚人、一个波兰人和一个英国人)。根据德国人事后的调查,整个越狱行动规模可谓是十分庞大,总共涉及到了4000张床板、1700多条毯子、90张完整的双人床、635个床垫、192条床罩、52张长桌(20人)、3424条毛巾、69盏灯、34张椅子、10张单人桌、76张长凳、161个枕套、1370个珠板、1219把刀、1212个床垫枕、478把勺子、582把叉子、300米电线、180米绳索和1400多个锡铁罐头。先后有600名战俘参与了地道挖掘,他们总共挖了3条地道,分别被命名为“汤姆”(Tom)、“迪克”(Dick)和“哈里”(Harry),其中“汤姆”在战俘越狱之前就被德国人发现并摧毁了,“迪克“则是被用于存储泥土和补给,76名战俘最后是通过“哈里”地道越狱成功,该地道的长度足足有102米!而且,200多名战俘们还通过2.5万次散步成功疏散和转移了约130吨泥土,整个过程中德方管理人员竟然毫无察觉,简直堪称现实版的《肖申克的救赎》了。这次越狱事件迫使德方动用了大批的人力和物力去搜捕这些飞行人员、给德国后方造成了巨大的混乱,这让希特勒恼羞成怒,决定杀一儆百。一开始的时候他想把抓回来的73人全部枪毙,但是,在戈林和凯特尔等国防军大员们都反对这么做并向希特勒指出这么做只会招来盟军方面对德国空军战俘进行报复,因此希特勒决定不把这些战俘全部处死,但他依然坚持这73人里“超过一半”的人必须被枪毙,于是他命令党卫队全国领袖、盖世太保总管希姆莱全权负责处理这件事。希姆莱把这个任务交给了党卫队地区总队长兼警察中将阿图尔·内贝(Arthur Nebe),让他从这73人中挑选出50人执行枪决。和电影里描述的不同,历史上这50人是分批次被盖世太保转移到偏远地区秘密地进行单独或者成对处决,而不是像电影里那样被集体处决。被盖世太保谋杀的50名飞行人员有20个英国人、6个加拿大人、6个波兰人、5个澳大利亚人、3个南非人、2个新西兰人、2个挪威人、1个阿根廷人、1个比利时人、1个捷克人、1个法国人、1个立陶宛人和1个希腊人。这次事件发生以后,直到战争结束前,德军战俘营里再也没有发生过类似的大规模盟军战俘越狱事件了。战后直接参与处决50名战俘的18名盖世太保官员全部受到了盟国军事法庭的审判(而内贝本人则因为参与了密谋刺杀希特勒的720事件而遭到了希姆莱的逮捕并于战争结束前的1945年3月21日被绞死),其中13人被处以绞刑、3人被判处终身监禁、2人被判处10年监禁,50名死者的在天之灵得以安息。

上图展示的是“哈里”地道,从104号营房下方一直延伸到了距离铁丝网外的树林只有大约20英尺的位置,也就是相当于6米左右。整个地道全长102米、深8.5米。本来是计划挖到树林里去,结果因为最初对营房到树林的距离的估计不足导致少挖了大约20英尺,这短短20英尺的开阔地上没有任何的避难所和遮挡物,很容易被守望塔的哨兵发现。如果不是因为少挖了这20英尺,最后逃出去的人会更多。

上图展示的是第三战俘营北区的全貌,在图中我们可以清晰地看到“乔治”、“哈里”和“汤姆”三条地道和104号营房的位置。

电影《大逃亡》里那个极具人格魅力、信奉骑士精神、遵守日内瓦公约、对纳粹十分厌恶的第三战俘营司令官冯.鲁格上校的原型是时任第三战俘营司令官的弗里德里希·威廉·冯·林德纳-维尔道(Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau)上校。历史上的林德纳也因为其在战争期间善待战俘,赢得了战俘们的高度尊敬,战后他被英军俘虏,在接受审判的时候有不少前盟军战俘主动出来为他出庭作证,最终林德纳于1947年被无罪释放。应该说这部电影对他的人物刻画还是非常尊重历史的,唯一的缺点是电影里的他看起来似乎太年轻了点(真实的他当时已经63岁了,在电影里看上去则像一个40多岁的中年人),而且,林德纳本人在一战期间也并没有像鲁格那样拿到德意志第二帝国的最高勋章-----蓝色马克斯勋章(电影中对鲁格的设定是一战期间的王牌飞行员,这一点可以从他跟男主希尔斯的对话中以及他办公室里挂的那些老照片这个细节就可以看出,现实中的林德纳一战期间并不是飞行员,而是在地面上服役)。第三战俘营越狱事件发生以后,他被撤职并遭到了盖世太保的逮捕,最后通过装疯卖傻的方式蒙混过关,再加上他本人与戈林私交甚笃,负责调查此事的盖世太保最终认定他精神失常从而使其避免了牢狱之灾。值得一提的是,林德纳的两位继任者都很有骑士精神和风度,对战俘也很友善。和电影里不同,历史上通知战俘营里的RAF长官赫伯特.梅西(Herbert Massey)上校“50名战俘被处决”的这一消息和被处决的战俘名单的人正是林德纳的继任者埃里希.科德斯(Erich Cordes)中校,而不是林德纳本人,而且,科德斯还负责了将梅西遣返回国的事(因为健康原因)。很快科德斯也离职了,他的继任者维尔纳.布劳内(Werner Braune)上校对如此多的战俘被处决感到震惊、对战俘们的遭遇也深表同情,于是他允许战俘营里的战俘们为这50位死者建了一座纪念碑,他本人也在建造过程中尽自己所能提供了帮助,这座纪念碑现在依然存在。

下图是电影大逃亡里的第三战俘营司令官冯.鲁格上校,由西德著名影星汉尼斯.梅塞默(Hannes Messemer)扮演,此人也是早期的“德军专业户”。值得一提的是,梅塞默本人战争期间也曾经在德国陆军里当过兵,战争末期在东线被苏军俘虏,但他在押送途中成功逃脱了。虽然在逃跑的过程中被苏军开枪打伤,但他愣是凭借着惊人的毅力,一路长途跋涉,步行数百公里回到了西德并向英军投降。可以说他本人的经历甚至比大逃亡里的主角们的经历更具传奇色彩。

弗里德里希·威廉·冯·林德纳-维尔道(Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau)上校(1880.12.12-1963.05.22)的真实照片,一位年过六十、出身贵族的老派军人。在担任第三战俘营司令官期间,林德纳本人高度遵守了日内瓦公约、最大程度上给予了战俘们优待,因此赢得了战俘们对他的敬重。遗憾的是,在电影《大逃亡》上映两个月前他不幸因病逝世,从而没有机会欣赏到这部传世经典。

在希特勒遇刺的“720事件“后,原国防军最高统帅部下属的战俘管理部门被党卫队接管,党卫队一级地区总队长兼武装党卫军上将戈特洛布.贝格尔(Gottlob Berger)成为该部门领导人。贝格尔是一个极端仇视苏联但对西方怀有极大好感的现实主义者。他一上任就把该部门办公室迁移到离党卫队中央办公室两英里之外的位置,并保留了包括第三战俘营在内的所有战俘营里的国防军原在职人员、而不是使用党卫队人员,而且,贝格尔还多次抵制党卫队经济管理局局长波尔等人企图征用在他控制下的盟军战俘作为劳工的计划。1945年3月28日,为了使那些负伤或者生病的盟军战俘能够得到更好的医疗救治,贝格尔还专门在柏林召开了一次关于战俘医疗品问题的会议,出席会议的还有两名重量级的美军战俘,他们分别是亚瑟·瓦纳曼准将和德马尔·斯皮威上校。这次会议最终决定医疗品应集中管理并由两个全部由医生们构成的团队来进行分配,这两个团队包括来自英美战俘中的医疗官。除此之外,贝格尔还尽力给予1945年3月6日后进入德国的红十字会人员安全保障。他的这些努力拯救了很多盟军战俘的生命,也正因为如此,即便是在党卫队掌管了战俘营以后,盟军战俘的总体死亡率依然很低,战俘们受到的待遇与之前相比并没有发生本质变化,而战后贝格尔本人也因此得到了很多盟军老兵和高级军官的敬重和感激。

下图是武装党卫军上将戈特洛布.贝格尔(1896.07.16-1975.01.05)本人的肖像照。贝格尔举止生硬且不雅,言语粗放,但却不乏亲切和幽默感,再加上他的外表又很像斯拉夫人,所以,有人描述他的身上汇集了东方人的谋略和农夫的淳朴性格。实际上,他是一个粗中有细、聪明而精于变通的人,而他精通官僚政治的特点也使他深受希特勒和希姆莱器重,在战争期间他是党卫队里最有能力、最残忍的领导人之一。他极端仇视苏联,同时始终对西方怀有好感,这点可以从他在战争后期尽力解救盟军战俘体现出来。

接下来简单说一下在第三战俘营越狱事件中被抓回来的那73名战俘中的23名幸存者的命运。这23人中有4人被送进了萨克森豪森集中营,这4人是越狱的“惯犯”,进了集中营以后依然没有消停、继续挖地道准备逃跑,三个月之后他们再一次成功逃了出去,然后又被抓回来了,然后就一直被关押在这个集中营里,还有两人被送进了科尔蒂茨城堡(这座战俘营归德国陆军管),其余的17人则全部都被送回了第三战俘营。值得一提的是这23人全部幸存到了战后。

第九,关于战略轰炸牵制高炮部队对东线的影响,最近网上又冒出了一条新观点,“高炮在本国防空只需要本地民兵操作,运输也不成问题,真的往东线运根本没有人来操作,更别说运输”,但是,这条观点也是同样是典型的印象流,经不起推敲。

首先,44年下半年之前德国本土的高炮并不是所谓的“本土民团”在操作。德国空军确实召入了大量的希特勒青年团团员作为辅助人员参与本土防空,但这些人只是占了一部分而已,并不是占了全部,D日前高炮部队里青壮年士兵占比依然很高。高炮部队的青壮年兵员几乎全都被投送到一线的野战师是44年下半年的事了,在这之前虽然高炮部队也为前线作战的那些野战部队输送了大量的青壮年兵员,但并没有把全部的青壮年兵员都送走,而是把他们作为补充兵分批次投送到野战部队里去,整个过程其实是一个循序渐进的过程,并不是一蹴而就。D日以后随着盟军和苏军都逼近德国本土,德军没有办法只能将高炮部队所有的青壮年士兵全部作为补充兵拉到一线去填线或者用于组建新部队,比如后期在西线作战的那些新组建的伞兵师和国民掷弹兵师就收到了大量的年龄在18到22岁之间的前高炮部队的人员,甚至就连在东线作战的维京师和骷髅师这种精锐年底的时候都收到了一堆来自高炮部队的年轻补充兵,到44年秋天的时候高炮部队的人员构成大部分都是青少年、中年大叔、妇女(主要供职于高炮部队的通讯部门)和外籍战俘了。1944年11月15日的时候,德国空军高炮部队的总人数是803700人,和巅峰期44年5月底时的1125000人相比减少了32多万人,这32万人去了哪里可想而知,而且,这80.37万人里有很多还是44年下半年刚刚征召的人员,因此D日以后高炮部队里作为补充兵被发配到前线和被拉去组建新部队的实际人数远远超过32万。值得注意的是这80万多人里大部分也是有军籍的(总共57.3万人,占比达到了71.3%),这些人的性质和所谓的“本土民团”截然不同,辅助人员(外籍战俘、希特勒青年团员等)和平民占比只有28.7%,哪怕是到了45年2月15日的时候,德国空军高炮部队里依然有超过62%的人员由军人构成。

其次,去东线打坦克其实并不需要耗费太多青壮年人力,那些中年大叔和苏联战俘经过短期培训以后就可以操作这些高炮,而且,88炮操作起来相对其实没那么难,并不像飞行员和潜艇兵那样需要很长时间的训练才能掌握基本的技巧,况且当时中年大叔补充兵和前苏军战俘在东线德军野战部队里本身就不是什么稀有动物。和很多人想象的不同,东线德军其实并不全都是精锐,不仅有像党卫军第14师、陆军162步兵师以及那几个哥萨克师等一些全部由苏军战俘组成的师,还有不少充斥着大量的大龄兵员的波次比较靠后的陆军步兵师和保安师;而且,东线德军几乎每个师都有一两千前苏军战俘组成的辅助人员单位,这些人主要负责后勤服务,但关键时刻会作为补充兵被发配到一线去填坑,出于对布尔什维克的仇视或者害怕未来会被苏联清算,这些人在战斗中往往表现的极为狂热。

另外,1943年的时候德军征兵年龄已经降到了17岁(相比之下,同期苏军部队里不到15岁的士兵都已经司空见惯了),当时在本土参加防空作战的那些希特勒青年团团员们很多都是这个年龄(42年底到43年初高炮部队征招了几十万青少年辅助人员全部都是出生于1926年和1927年,出生于26年的那批人在43年的时候实际上已经达到去前线服役的年龄了),这些人完全可以到东线和意大利参加作战,但因为需要参加本土的防空作战导致这些人里的大部分在44年下半年才作为补充兵被发配到一线作战部队去填坑,再加上本身当时本土的高炮部队还保有一部分青壮年官兵(在42年秋到43年初这段时间里作为补充兵被调去东线或者被拉去组建空野的那批来自高炮部队的青壮年士兵总人数是12万人,这个数量还不至于把高炮部队的青壮年人力都榨干了)以及德军后来还从东线和地中海调了一批高炮部队回国参加防空(这些人可不是老弱病残),而且,43年11月空野归陆军指挥以后,为了恶心陆军,戈林更是把每个空野师的高炮营全部调回国参加防空作战。

还有一点不可忽视的是德军防空部队虽然有大量岗位技术含量不高(像炮手、装填手和弹药运输这些干体力活的岗位,普通的中年工人大叔、苏军战俘和十六七岁的青少年就能胜任),但还是有很多技术含量很高的岗位,比如指挥、火控、测绘、通信、雷达等岗位,这些岗位上的操作人员中除了部分女性辅助人员以外(但这些人的综合素质其实也很高),其他都是正儿八经的高素质军人,而不是所谓的“老弱病残”。实际上,这些关键岗位对人员综合素质要求要比普通地面炮兵更高,培训成本要高于对装甲兵的培训成本,远远高于对步兵的培训成本。这些关键岗位的技术含量要求非常高,要求人员有相应的素质才能参加相关岗位的学习,半文盲根本就不可能符合那些岗位的最低要求,而且,培训时间很长,学完之后到了那个岗位还不能立即用,还得经过实践中的师傅带徒弟传帮带以及长期的实际操作培养经验才能出现一个合格的熟手。这也是为什么在高炮部队里的大部分青壮年作为补充兵被抽调到前线去填坑或者被拉去组建新的野战师团(甚至这些关键岗位上的人也被大量抽走)以后的44年11月时高炮部队里的军人占比依然超过七成(辅助人员和平民占比连完成都不到三成)的原因,指挥、火控、测绘、通信和雷达这些真正的关键岗位都是没那么容易替换的,如果关键岗位的人换了生手,高炮部队根本就玩不转,只能立即停摆。随着44年下半年苏军和盟军逼近德国本土,这些关键岗位上的高素质青壮年人员也纷纷被作为补充兵发配到了前线或者被用于组建新的野战师团,因此大量高炮单位陷入了停摆状态,这也是德军高炮部队的规模从D日时的112.5万人下降到了秋天时的80多万人的一个重要原因。

综上所述,如果没有轰炸的话,德军还不至于出现“没有人手在东线操作这些高炮”的事情。

高炮和弹药的运输也不是问题,本身德国的运力并不差,而且,在盟军开始重点轰炸德国燃油工业前德国人通过大量生产合成燃料也解决了燃油短缺的问题。德国的煤制油的质量非常高,而且也是当时杂质最少的,德国的合成C3油比重整得到的高标号燃油更干净,跟现在国内的廉价煤制油完全两个概念,就是炼油成本太高了,而德国当时是为了打仗,成本问题就完全不考虑了,这也是为什么德国的合成燃料工厂一旦被轰炸了就难以在短时间内修复并且恢复产能的原因。同时德国也并不缺少将这些高炮改装成自行高炮的底盘。实际上,从42年到43年11月希特勒发布51号指令之前德军往东线运送补给和装备的效率都不差,但是,人员补充速度实在太慢了,这才是当时东线德军节节败退的主要原因,而补兵速度慢的直接原因就是后备军在后方摸鱼(实际上战争中后期后备军的规模比东线德军还要大)。

简单谈一下东线德军缺人的原因。和很多人想象的不同,东线德军缺人其实并不是因为德国真的人力短缺,而是总动员过晚、多线作战和后备军摸鱼等多种原因造成的,当然了,德军在东线的巨大人员消耗也是一个重要原因。首先,历史上德国人慢慢吞吞地拖到43年才开始总动员,但动员成都依然低于英国和苏联,因为43年的时候妇女还没动员起来,44年才开始动员妇女进厂做工。相比之下,英国40年法国沦陷以后就在国内进行了总动员,苏联则是在德国入侵开始以后马上就进行了总动员,美国则是珍珠港事件后转入总动员。值得一提的是苏联对其控制的人力资源的利用程度可谓是达到了极致,完美诠释了“总体战”的定义,在41年的莫斯科战役的时候苏军部队里就已经开始出现老人和青少年了。第二,多线作战对德国在东线的人力资源影响极大,使德国没法把主要人力集中在东线,尤其是51号指令颁布以后,东线德军彻底成了后娘养的,人员和装备补充的优先级都排在了西线的后面。第三,1944年的720事件之前,德国的人员利用效率极端低下,后备军高层拥兵自重、至少扣押了包括100-200万可利用的青壮年人力在内的300多万人力(42年以后后备军的规模甚至比东线德军的规模还要大),这是造成44年下半年之前德军在各条战线上补兵效率极端低下的直接原因,而且,720事件密谋集团的几个核心人物都是后备军的高层大佬,包括后备军参谋长奥尔布里希特上将、后备军首席参谋施陶芬贝格上校在内,就连后备军总司令弗洛姆也跟密谋集团眉来眼去,关于德国后备军为反法西斯战争的胜利做出的“巨大贡献”的详情可以参见著名军圈大佬开千岁写的这篇文章https://tieba.baidu.com/p/6448178576#/

接下来笔者想谈一下《空战群英》这部剧本身存在一些历史错误。笔者注意到这些印象流误导了很多观众,因此有必要在这里澄清一下。这些史实错误中令笔者印象最深的包括以下几条:1、43年执行轰炸任务的时候只要轰炸机群一进入欧洲大陆,那么护航机就不再提供护航;2、诺曼底战役时LW已经彻底从天空中消失了;3、P51是唯一一款能为美军轰炸机提供全程护航的战斗机;4、P51的出现是美军在德国本土上空的消耗战中反败为胜的最重要的因素;5、P51为轰炸机群提供了贴身护航;6、最后一集的德军机动部队里居然出现了老人和小孩;7、诺顿瞄准器极大提高了轰炸的精度,USAAF的轰炸效率高于RAF;8、德军高炮排成一排摆放。

首先,43年秋的时候轰炸机群在抵达德法边境前,都是可以得到P47和P38的护航的,并不像剧中那样一飞过海峡,护航机就都返航了,现实中43年在欧洲大陆上空死于护航机的德军王牌飞行员并不少(包括笔者在前面提到的菲利普在内),就连时任昼间战斗机部队总监的加兰德少将的二弟、威廉-费迪南·“武茨”·加兰德少校都死于P47之手(打死他的正是56大队的护航机)。

威廉-费迪南·“武茨”·加兰德(Wilhelm-Ferdinand Wutz Galland)少校(1914.10.23 - 1943.08.17),一位总战绩不算高但含金量十足的王牌,总战绩56架,全部都是在西线和盟军作战时取得的战果,其中包括37架喷火、7架B17、1架B24和5架P47,并于1943年5月18日作为JG26联队第2大队大队长拿到了骑士铁十字勋章,1943年8月17日在拦截美军对施韦因富特-雷根斯堡的空袭行动中(即《空战群英》第三集里描述的那次空战)被护航的美军56战斗机大队的P47击落战死,时年28岁。虽然没有他的哥哥阿道夫·加兰德(总战绩104架,JG26的传奇联队长,29岁成为昼间战斗机部队总监,30岁当上将军,32岁晋升中将)那么出名,但也依然是一个十分优秀的战斗机飞行员和指挥官,如果不是因为过早战死,战争后期大概率会成为上校联队长。值得一提的是,威廉并不是正儿八经的战斗机飞行员出身,他于1935年加入了德国空军,此后便一直在高炮部队服役,直到40年年底才申请并开始接受飞行员培训的课程,当时他已经26岁了,这个年龄才开始学飞行可以说是起步很晚了,但他愣是凭借惊人的天赋和学习能力很快就掌握了飞行技巧并在海峡空战中打出了自己的名声、成为了德国空军的一名后起之秀。有趣的是他的三弟保罗·加兰德少尉(1919.11.03 - 1942.10.31)也是一名王牌飞行员,总战绩17架(其中包括12架喷火),不得不说,加兰德家族在飞行方面真可谓是“天赋异禀”。

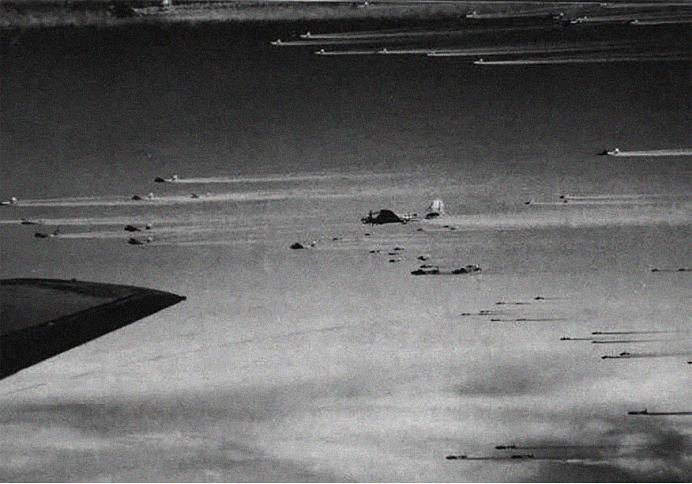

第二,现实中诺曼底战役期间LW并没有从空中完全消失,而德国空军在D日反应太慢有两个原因,第一个原因是战斗机部队大部分都在本土,第二个原因是西线的第三航空队本就数量不多的战斗机还被分散了(之前两个月盟军一直在空袭德军在法国的机场、给LW造成了重大损失,于是德军把战斗机都疏散到西欧各地的不同机场去了),JG26联队联队长普里勒中校对这个决策就感到极为不满,他认为这样做就等于是把德军的力量完全给分散了,一旦盟军登陆,德国人根本无法在短时间内形成有效的力量对盟军飞机进行拦截,所以,就有了电影《最长的一天》里普里勒在电话里大骂自己的上级那一幕(见下图,不过,电影里他的军衔变成了上校,这是一个Bug,真实历史上普里勒在D日时的军衔是中校,45年1月才晋升上校)。D日当天一整天德国空军总共出击架次只有319架次,其中战斗机156架次,大部分都是出现在当天下午,相比之下,当日盟军飞机出击架次达到了14674架,是德国空军的46倍,大部分盟军飞行人员在执行任务时压根就没碰上德军战斗机拦截,但是,随着战役的进行,德国空军把战斗机部队和轰炸机部队的主力全部掉到了诺曼底地区,因此D日后德国空军在诺曼底地区的出击架次大幅度提高。按照“GAF (German Air Force, Luftwaffe) and the invasion of Normandy-1944”一书的说法,6月份德军在诺曼底战区总共出动了13983架次,7月份德国空军出击的架次甚至比6月份更多,达到了15545架次,两个月里总共出动了接近3万架次,这个数据已经相当不错了,虽然跟盟军同期的19.3万架次还是没法比,但也说明当时德国空军的力量没有绝大部分人想象的那么孱弱。实际上,德国空军在诺曼底战役期间的抵抗强度、作战能力和存在感长期以来在军圈可能被大大低估了,甚至6、7月份德国空军在诺曼底战区和盟军在空战中打出来的交换比还略占优势。6月份德国空军在空战中至少击落了633架盟军飞机(同期德军高炮部队击落了672架),当月德军总共因为各种原因损失了826架飞机,笔者估计其中损失于空战的数量很可能在500架出头(当月德军损失的826架飞机里至少有137架是被盟军空袭摧毁在了地面上,被盟军防空火力击落的飞机数量保守估计也有50-100架,除此之外,非战斗损失也至少有三位数);7月份德军因为各种原因总共损失了524架飞机,其中也包括了相当一部分因为盟军空袭而损失在地面上的飞机、被盟军地面火力击落的飞机和非战斗损失的飞机数量,实际损失于空战的大概在300-400架之间(笔者个人倾向于是350架左右),同期德军在空战中击落了471架盟军飞机(高炮部队则击落了783架)。由此可见,诺曼底战役的确是德国空军最后的疯狂了,德国空军在这次战役中拼劲了全力,西线和本土的德军战斗机部队也几乎耗尽了最后的精锐,轰炸机部队也损失惨重,再加上盟军的轰炸导致德国航空燃油大幅度跳水,这次战役以后德国空军再也无法在空中有效对盟国空军进行有效拦截了,人员素质也大幅度下滑,所以,诺曼底战役以后的西线战场(包括德国本土)的昼间空战基本就是盟军对德国空军的一边倒屠杀了。

约瑟夫·“匹普斯”·普里勒(Josef "Pips" Priller)上校(1915.07.27-1961.05.20),也是一名总战绩不高但含金量十足的大王牌。他的101架击坠战果全部在西线战场取得,其中包括68架喷火、9架B17和2架B24,同时他也是JG26联队史上最优秀的联队长之一,曾经获得过双剑橡叶骑士铁十字勋章。

第三,P51并不是唯一一款能为美军轰炸机提供远距离护航的战斗机。44年初的时候P38和在两侧机翼挂了副油箱的P47也是可以为轰炸机提供远距离护航的,而且,3月份美军轰炸柏林时的主力护航机是P47,而不是P51。真实历史上D-day之前给100大队护航的主要是P47,剧中野马的普及率实在是过高了。现实中3月8日轰炸柏林的时候,8AF只投入了184架野马,投入的P47的数量达到了612架,还有80架P38。历史上直到44年5月份的时候8AF装备的P51数量才超过了P47,而3月份的时候P47的数量差不多是P51的三倍、P38的数量和P51差不多。

第四,在44年上半年德国上空的空战中P47发挥了比P51重要的多的作用。在伟大一周期间P47包办了战斗机部队65%的战果、P38包办了8%,而P51只包办了27%。在44年的前五个月里被P47打死的德国飞行员数量也远远多于P51,这五个月里德军昼间战斗机部队至少有18位中队长、大队长和联队长确认死于P47之手,相比之下,同期确认死于P51之手的有11位、确认死于P38之手的则有6位,可见P47在剧中毫无存在感是完全不符合历史的。陆航在欧洲战绩排名前10的王牌里有7人是靠驾驶P47打出来的,包括排名前二的加布雷斯基和约翰逊在内。而战绩最好的56战斗机大队的飞行员们直到终战都在驾驶P47, P47的火力凶猛、机身坚固、速度快、高空性能优异等特点使其深受56大队的飞行员们的喜爱。值得一提的是该大队曾经多次给100轰炸机大队护航,在战斗中至少救过100大队两次、使其避免了在空战中被德军战斗机部队全歼的命运。

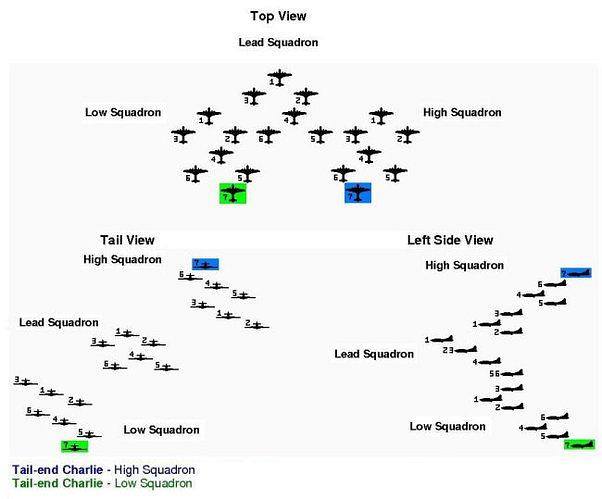

第五,剧中护航机的飞行高度实在是太低了,几乎是为贴着轰炸机群的头顶飞,这难怪会加深了观众对野马等护航机的护航方式的误解。在现实中为了避免误伤、也为了在面对德军战斗机的空战中占据更有利的位置,为轰炸机提供近距离护航和支援的护航机机群的飞行高度一般比轰炸机群的飞行高度要高出很多,不可能像剧中那样飞。

下图展示了一个标准的8AF的3中队制的战斗机大队在拦截德军战斗机部队对轰炸机群的尾部攻击时各个中队的飞行高度,负责近距离护航和支援的那个中队的飞行高度比轰炸机群要高出1000到1500英尺,位于中间的那个中队的飞行高度比轰炸机群要高出1500到2000英尺,而负责在高空游弋的那个中队的飞行高度则比轰炸机群要高出3000英尺。

下图展示了一个标准的8AF的3中队制的战斗机大队在拦截德军战斗机部队对轰炸机群的迎头攻击时各个中队的飞行高度和只有一个中队用于拦截德军战斗机部队对轰炸机群的迎头攻击时的飞行高度。从这张图里我们可以清晰地看到,当该大队拥有3个中队执行任务的时候,负责打头阵的那个中队位于轰炸机群前方的5英里以外的位置、飞行高度略高于轰炸机群,而负责为轰炸机群提供近距离护航和支援的那两个中队分别比轰炸机群要高出500到1000英尺(低区)和1000到1500英尺(高区),而且,为了避免遭到误击,这两个中队的位置都位于轰炸机群的自卫机枪的有效射程之外(也就是3600英尺以外)。如果只有一个中队执行护航任务的话,则该中队分为前后两个编队护航,前面的编队位于轰炸机群前方、其飞行高度比轰炸机群高出2500英尺,而后面的那个编队则位于比轰炸机群尾部高出2500英尺的位置。

第六,众所周知,战争末期德国确实把大量的年龄不足16岁的孩子和年过半百的老人送上了前线,但是,这些人是不可能出现在正规军部队里的,更不可能出现在机动部队里,因为他们加入的是人民冲锋队这一准军事组织,而不是正规军。剧中最后一集战俘们在向西疏散过程中遇上了一伙正在迎头行进的德军部队,这支部队的机械化程度很高、装备精良,一看就是来自装甲师或者装甲掷弹兵师的部队,但是,他们的兵员中很大一部分却是老人和孩子,这一点完全不符合历史事实,在真实历史上,德军装甲师和装甲掷弹兵师作为全军的精锐,哪怕在战争末期也只接收青壮年补充兵,这一点和后期组建的那些挂着普通步兵师番号的部队截然不同(这些师收到的补充兵员多是些年龄在35-50之间的大叔,但也没有剧中那么离谱)。导演估计是想通过这种方式来展现二战末期纳粹德国的穷途末路和大厦将倾,可惜他没有做足功课,如果让这些群演们扮成人民冲锋队的样子的话,反而会更有说服力一些,历史性也会更强。

第七,本剧非但没有纠正关于诺顿瞄准器的神话和谎言,反而推波助澜,同时本剧还暗示USAAF在诺顿瞄准器的加成下、轰炸效率大大高于RAF,然而现实中诺顿瞄准器并没有显著提高轰炸的精度,而且,USAAF的轰炸效率也并没有比RAF更高。

1943年的时候陆航重型轰炸机部队在欧洲战场上投下的炸弹的平均圆概率误差依然高达1200英尺(相当于370米),这意味着只有16%的炸弹落在了预定目标1000英尺(相当于300米)的范围内。因此如此低效的命中率导致44年初杜立特从埃克手里接过8AF的指挥权以后就决定放弃继续进行精准轰炸的尝试,而是改为类似于RAF的区域轰炸的策略,单次任务就集中750架(后来逐渐增加到了1000架以上)左右的轰炸机对像铁路调车场、机场、军营、炼油厂这样的大型目标进行地毯式轰炸;另一方面,在轰炸那些次要的目标时,轰炸机则会被当作诱饵引出德军战斗机部队的主力,然后美军的护航机就可以借此机会猎杀德军战斗机,在此之前美军护航机的主要职责一直是保护轰炸机部队的安全、在很大程度上被束缚住了手脚。事实证明,是杜立特的决策才是后期昼间轰炸得到显著改善的主要原因,而不是诺顿瞄准器。正是得益于杜立特的决策,陆航才真正在消耗战中打垮了德国空军主力,这是轰炸效率得以提高的大前提,所以,后期陆航就可以在更低的高度上对特定的目标进行轰炸,尽管抛弃了精准轰炸的策略,但8AF的轰炸效率在后期不但没有下降,反而得到了大幅度提升,再加上H2X地面扫描雷达被广泛使用,后期哪怕是在糟糕的气候条件下美军轰炸机部队有时依然可以顺利执行任务,这是43年的时候根本无法想象的。45年的时候美军投下的所有炸弹中有高达60%落在了预定目标300米范围内,这个数据接近43年时的16%的4倍,平均圆概率误差也从43年的370米下降到了45年的270米。

另一方面,USAAF的轰炸效率其实并没有显著高于RAF,哪怕后期也是如此,甚至RAF在夜间对于特定的军事目标的低空空袭的效率反而远高于USAAF,哪怕是在美国那帮左翼知识分子组成的战略轰炸调查团写的那份《美国战略轰炸调查报告》(这份报告对RAF的战争贡献持非常轻蔑的态度)也间接暗示了这一点。就拿战争后期盟军对洛伊纳、蔡茨和路德维希港这三个城市的合成燃料工厂的轰炸来说,USAAF在轰炸中总共投下了50.9万枚炸弹、平均每枚炸弹重量为338磅,而RAF对轰炸中总共投下了26.4万枚炸弹、平均每枚炸弹的重量为660磅,盟军投下的炸弹中总共有12.6%成功命中了当地的工厂,其中RAF在夜间空袭中投下的炸弹中则有15.8%成功命中了当地的工厂,相比之下,USAAF在白天的命中率只有10.9%,RAF在夜间的低空空袭的效率居然比USAAF白天在更高的高度上进行空袭的效率高了快一半,考虑到英军投下的炸弹的重量接近美军投下的炸弹的两倍,因此我们可以认为RAF轰炸机指挥部对这三个地区的合成燃料工厂所造成的破坏程度很可能远大于USAAF,这也从侧面说明了RAF轰炸机指挥部的那些勇敢的小伙子们的飞行技术、导航技术和投弹技术有多么高超(在这里不得不吐槽一下,如果从41-42年开始轰炸机指挥部就把轰炸的重心放在军事目标上、而不是对居民区进行毁灭性轰炸的话,这场战争结束的时间点绝对会比历史上要早很多)。由此可见二战期间真正决定轰炸精度高低的最关键因素其实是轰炸的高度,而不是所谓的瞄准器的好坏,一般来说,轰炸高度越低,轰炸效率也就越高,后期美军轰炸效率之所以比43年大幅度提高本质上还是因为后期执行轰炸任务时所处的高度也比43年要低了很多,对于轰炸机来说,只有在己方完全掌握了制空权并且很少受到敌方战斗机干扰的情况下才能顺利地在中低空进行更精准的轰炸,很显然43年的美国人根本不具备这样的条件。

接下来让我们回到诺顿瞄准器本身,说到底,这个仪器就是一个被美国官方、生产商和主流媒体炮制出来的神话而已,其设计和原理跟英国和德国的瞄准器相比并没有多么过人的地方,原因是本身诺顿瞄准器的设计思路和德国人、英国人各自的轰炸机瞄准器的设计思路基本大同小异,并没有什么本质差别。实际上,早在1938年的时候德国间谍就搞到了诺顿瞄准器的设计图纸并将其从美国偷运到了德国,但德国人并没有觉得诺顿瞄准器的设计有什么特别之处。而在战争期间德国人更是缴获了不少诺顿瞄准器并对它们进行了测试,测试结果印证了战前德国人的看法,测试结果显示诺顿瞄准器和德军自己的瞄准器相比在精准度上确实有微小的提升,但这样的优势并不足以让德国人重新审视和设计他们自己的瞄准器。

上图就是被严重拔高的诺顿瞄准器的结构图

还有一点剧中没有提及的是44年之前RAF在战略轰炸中所起到的作用其实远远大于8AF,考虑到此剧的重心是43年且此剧丑化和贬低了RAF的形象(这从第二集酒吧里出现的那三个外形“歪瓜裂枣”一般的RAF角色就可以看出剧组的用意了,按照剧情设定,这三个角色其实是为了衬托美方主角们的伟光正形象的丑角,但问题是并没有衬托出来,反而给人感觉美方这些角色都十分肤浅),因此在这里有必要细说一下这个事,也算是给RAF正名一下。首先,必须承认的一点是44年之前陆航轰炸机部队的实力还很有限,规模上远远没法和RAF轰炸机指挥部相提并论,单单是42年RAF轰炸机指挥部就成功组织实施了三次对德国城市的千机大轰炸,相比之下,直到43年11月的时候8AF轰炸机部队的可用于作战行动的机组数量只有636个(可用于作战的轰炸机数量则是902架),大概只有同期RAF轰炸机指挥部的一半左右,所以,实力上的巨大差距以及前期陆航高层犯下了不重视护航战斗机的致命错误(详情参见本系列上一篇文章)导致43年的时候8AF暂时还无法在对德国的战略轰炸中发挥决定性作用,直到44年8AF才真正在战略轰炸中发挥了决定性作用(可惜《空战群英》这部剧甚至压根都没怎么涉及到这部分,该剧的重头戏全在43年期间)。与USAAF相比,RAF开启对德国战略轰炸的时间非常早,在39年12月18日RAF就已经对威廉港进行了第一次空袭(当然了,这次日间空袭的结果非常失败,24架出击的惠灵顿轰炸机有2架因为故障提前返航,其余的22架轰炸机中有12架被德军战斗机击落,只有10架得以返航),截止到43年年底为止,RAF轰炸机指挥部累计已经在战略轰炸中投下了247586吨炸弹(值得一提的是,英国的四发重型轰炸机虽然自卫火力很弱,但载弹量其实远大于B17和B24),而8AF只投下了45726吨炸弹(仅占8AF在整个战略轰炸中的投弹总量的7.3%和整个USAAF在战略轰炸中的投弹总量的4.7%而已),直到44年8AF和15AF的投弹量才超过了RAF轰炸机指挥部。尽管44年之前RAF轰炸机指挥部对德国城市的夜间轰炸大体上被证明是低效和浪费资源的,但不可否认的是44年之前RAF轰炸机指挥部投放的这些炸弹中并非全部都扔在了城市居民区、其中相当一部分炸弹被投放到了军事目标上,因此44年之前RAF对军事目标投放的炸弹数量也同样远远超过8AF,哪怕是44年之前RAF对德国城市的无差别轰炸并非完全没有成功的案例,比如对科隆、汉堡、卡塞尔等地的轰炸就非常成功,而这些成功的战例从客观上讲也沉重打击了德国的军工,同时RAF有时候也会对一些特定的军事目标进行打击(比如1943年8月17日晚对佩内明德的V型导弹基地进行的毁灭性轰炸,这次夜间轰炸和8月17日白天8AF对雷根斯堡-施韦因富特的轰炸都是直接导致第二天LW总参谋长耶顺内克大将自杀的诱因),所以,总体来说,44年之前的RAF轰炸机指挥部虽然在打击德国空军方面远远没法和8AF相提并论但在同期对德国战争潜力的破坏方面其实是远超8AF的。接下来笔者想简单说一下RAF对汉堡和卡塞尔进行的毁灭性轰炸带来的巨大破坏,如果只从对德国战争机器和地面设施所造成的破坏这个角度出发、不考虑USAAF对德国空军实力的消耗的话,不夸张地说RAF在这两个成功的区域轰炸战例所取得的战果甚至足以抵消USAAF在42-43年期间执行过的所有精准轰炸任务中所取得的所有战果的总和了。

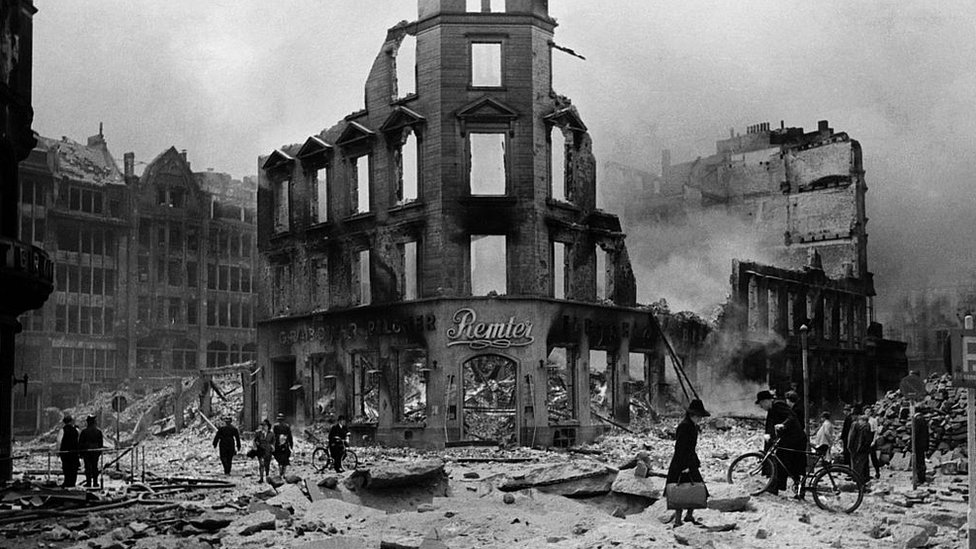

RAF在7月下旬到8月初期间对汉堡发起的四次大规模夜间空袭总共出动了3095架次的轰炸机、投下了8344吨炸弹(包括大量的燃烧弹在内),给汉堡的城市和军工生产都造成了毁灭性的打击(在此期间USAAF也对汉堡发起过两次小规模空袭,但投入的飞机规模和投下的炸弹吨位跟RAF相比完全不值一提,给当地的军工生产造成的破坏程度也很轻微),以至于直到战争结束前汉堡都从未恢复到全面生产,只在基本军备工业(已尽最大努力)恢复。德国方面的信息来源提供的数据表明,汉堡524家大型工厂中有183家在轰炸中被摧毁,9068家小型工厂中有4118家被摧毁,其他损失包括580家工业企业和军备工厂被摧毁或被破坏,其中299个重要到足以列出名称。另一方面,汉堡当地的交通系统也被完全中断,在一段时间内都没有恢复正常,而当地居民区的414500间房屋中则有214350间被摧毁。这次轰炸极大震撼了德国高层,希特勒认为像这样的毁灭性轰炸如果持续下去将会迫使德国退出战争,而施佩尔在一次航空会议上也表示如果盟军对其他的四个或五个德国城市成功复制像它们对汉堡这样的毁灭性轰炸将会导致德国的崩溃(可惜无论是RAF,还是USAAF,在当时都没有足够的能力做到这一点,像汉堡这样的成功只有使用核武器才能在短时间内批量复制)。相比之下,44年之前USAAF从没有取得过这样大的战果。

在“汉堡火焰”过去两个多月后的1943年10月22日,RAF轰炸机指挥部又对另一座德国城市进行了毁灭性的轰炸,这座城市是德国中部的小城卡塞尔。当晚RAF出动了包括322架兰开斯特和247架哈利法克斯在内的569架重型轰炸机投下了超过1800吨炸弹(其中超过一半是燃烧弹),这次空袭导致全城超过70%的建筑物被摧毁,城内的亨舍尔工厂(负责虎式坦克的总装工序)、BF109战斗机工厂和FW190战斗机工厂都遭到了灭顶之灾,除此之外,城内很多纺织工厂和合成燃料工厂都遭到了严重破坏。卡塞尔是一座比较典型的兵工厂城市,所以,这次轰炸严重影响到了43年10月和11月份德国的坦克(尤其是虎式坦克)和战斗机的产量,就连V1导弹的研制生产和部署也受到了严重影响。

第八,本剧第一集出现的德国高炮的部署方式显然不符合历史事实。剧中德军的十门88毫米高炮排成一排摆放,而且,相互之间的距离都很近,而在1944年美军绘制的军教片中,德军高炮连的4-6门炮的摆放位置通常是错开摆放。而且,在帝国防空战中,每个区域内的德军高炮部队都会有一个主的控制指挥中心,这个指挥中心负责指挥辖区内所有的高射炮连。当目标处于监测范围时,指挥站会从多个点位上获取轰炸机的数量、方向和高度等参数,然后再推算出目标预计到达位置并通知各高炮连调整火炮角度,确保集火时能同时抵达预定的坐标。

下面两张截图展示的是剧中德军高射炮的摆放方式

下图则展示了实战中德军大口径高炮的摆放方式

下面简单说一下战略轰炸的意义:

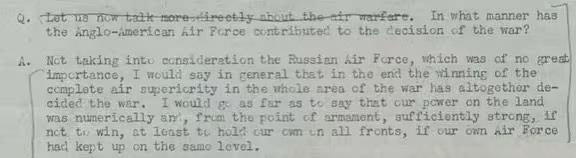

我个人认为战略轰炸的意义排名第一的是通过消耗战牵制并耗死了德国空军主力,同盟国也因此在欧洲战场上拿到了制空权,这是同盟国打赢地面战争的大前提,哪怕对东线战场地影响也很深远:按照著名历史学家奇蒂诺在他的著作《国防军》一书的描述,从41年的6月到44年3月,德国国防军在东线战场上所有的失败和胜利,绝大多数都是和德国空军参战力量的强弱有直接的关系,而此后东线德军地面部队的大溃败的主要原因之一就是德国空军再也没有能力在某个重要的战役交战地域快速建立起显著的空中优势、难以有效支援地面部队并起到直接改变战局胜负的作用。战后德国国防军最高统帅部(OKW)作战部部长阿尔弗雷德.约德尔大将在纽伦堡法庭上接受审问时曾经说过这样一段话,“不考虑俄国(苏联)空军的话,因为它根本无关紧要,我认为从总体上讲在战争中取得了完全空中优势的空军(美英空军)决定了这场战争的最终胜负。我同样认为,从军备角度上看,我们(德军)的地面力量在数量上已经足够强大,如果我们的空军也能保持同样水平,那么我们即便不能取得战争胜利的话,至少也可以守住我们所有的战线。”------《Interrogations: Inside the Minds of the Nazi Elite》第281页,约德尔在纽伦堡法庭上接受审问时的口供。

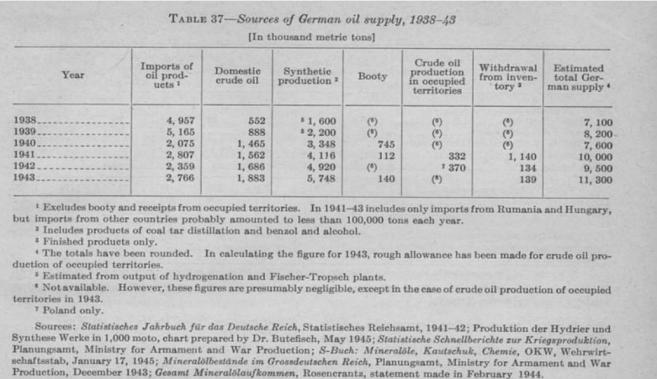

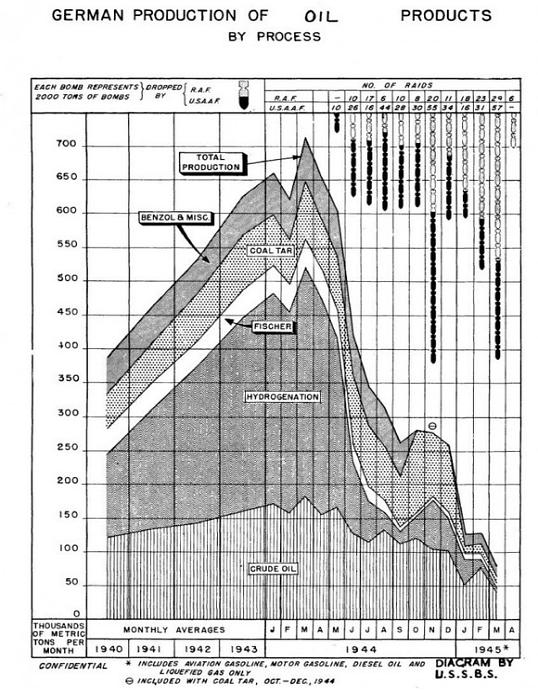

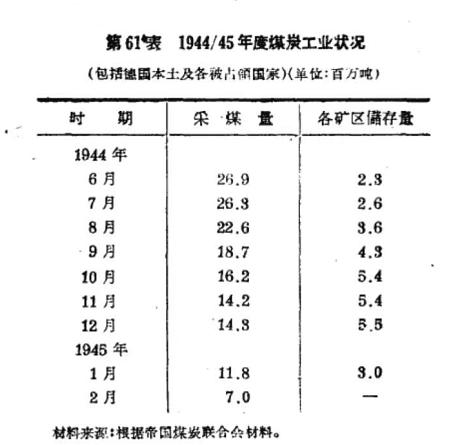

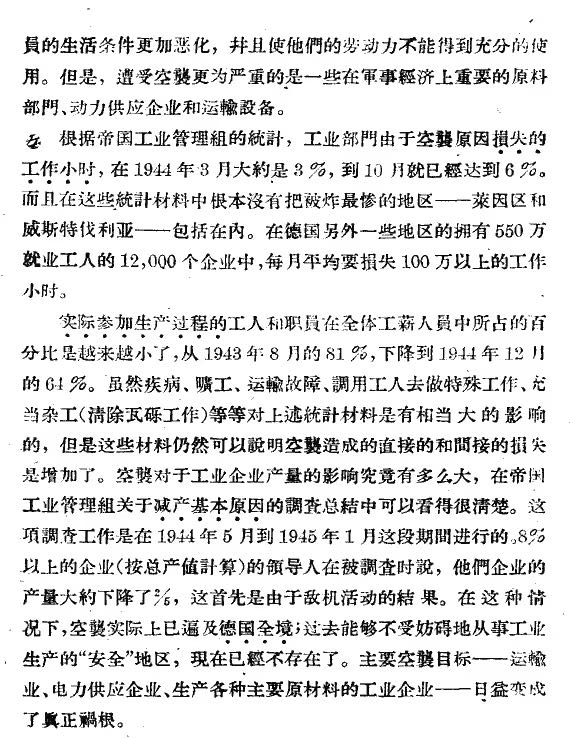

排名第二的是对德国能源和化工的打击,在这里先重点说一下盟军轰炸对德国燃油工业的打击。和很多人的刻板印象不同,到44年初为止,通过大力推动和生产煤制油,德国已经没那么缺油了,德国的石油产量在44年前三个月达到了历史巅峰水准(也就是盟军重新开始对德国的石油工业进行轰炸前的三个月,历史上盟军从4月就开始轰炸罗马尼亚和奥地利的油田、5月开始炸合成燃料厂),这三个月里德国自产的原油和合成燃料总量达到了惊人的200万吨(其中3月份首次破天荒地突破了70万吨大关)。如果没有轰炸的话,以44年第一季度的增长率,加上进口的燃油和占领区的产油量,德国44年全年至少可以获得1300万吨以上的石油供给。另一方面,在5月份盟军开始对德国合成燃料工业进行重点轰炸前德国海陆空三军的燃油储备都达到了历史巅峰。就拿空军来说,5月底空军的燃油储备刚刚达到了历史巅峰的58万吨,之前的4月份德国的航空燃油产量是17.5万吨,但由于盟军的持续轰炸,在8月份的时候德国的航空燃油产量已经爆跌到了1.6万吨了,9月更是进一步下跌到了7000吨,库存直接从5月底的58万吨下滑到了9月底的18万吨,所以,从8月份开始,LW的中型和重型轰炸机的作战行动都受到了严厉限制,只有在“决定性的时刻”,才允许支援陆军,就连夜间战斗机的出击次数都被削减了,只有昼间战斗机部队被允许保持先前的作战强度,但到45年的时候就连昼间战斗机的出击次数都被大幅度削减了。由于盟军的持续轰炸,45年初的时候,空军的燃油储备量下降到了只有一年前的6%的水平,而陆军的燃油储备也下降到了一年前的28%的水平,德军再也无法像以前那样进行大规模机动作战了,没有燃料,再多的飞机、坦克和卡车都是一堆废铁,发挥不了任何作用。另外,轰炸不仅对德国的合成燃油工业造成了致命影响,对罗马尼亚等国的油田打击也是致命的,罗马尼亚的普洛耶什蒂油田在44年8月失守前产油量已经下降到只有战前的10%左右的水平了。对于盟军对德国燃油工业的打击,施佩尔战后总结到,“自从1944年5月12日开始,一切计划都破产了,因为我们的燃料工厂已成了盟国空军集中攻击的目标。这真是一场大灾难,从这以后,我们损失了90%的燃料。盟军的轰炸使我们输掉了这场战争,武器生产再多也无济于事,因为新式坦克和喷气式飞机没有燃料是没有用的。” ——《The International Military Tribunal for Germany - A Document Collection》第十六部分第484页,纳粹德国军工部长阿尔伯特·施佩尔在纽伦堡法庭的口供。

上面这张截图是施佩尔战后接受审问时的那段经典供词的完整版,这段话长久以来在国内一直都被断章取义,大部分引用这段话的人只提前半段,根本不提后半段。“如果用数字来说,(德国的)军工生产是很可观的。就拿1944年来说,我可以装备130个步兵师和40个装甲师。就是说,可以使200万人得到新的武器装备。如果没有飞机轰炸,产量还可以再提高30%。整个战争中,我们弹药生产的最高峰是在1944年8月,飞机产量的最高峰是1944年9月;火炮和新潜艇的产量最高峰是在1944年12月。按计划,新式武器几个月后就可以被投入到战场上使用,时间大概是1945年2月或者3月,比如早已经在新闻报道中被提到过的喷气式飞机、新式U艇、新式防空装备等等。但是,盟军的轰炸导致这些在战争最后阶段本可以改变局势的新式武器无法被大批量地生产出来用于对抗敌人。自从1944年5月12日开始,一切努力都变得毫无意义了,因为我们的燃料工厂已经成为了被盟国空军集中攻击的目标。这真是一场大灾难,从这以后,我们损失了90%的燃料。盟军的轰炸导致我们输掉了这场战争,武器生产再多也无济于事,因为新式坦克和喷气飞机没有燃料是没有用的。”

德国石油供给(消耗)的来源,单位为千公吨,部分数据缺失,从左至右分别为进口的石油产品,本土生产的原油,合成(石油)生产,掠夺,占领区生产的原油,库存(仅成品),估计的总供给量。41到43年的进口数据只包括来自于匈牙利和罗马尼亚数据,但其他国家的进口量估计少于10万吨。二战开始前英国就通过协议,使荷兰、西班牙、葡萄牙等国无法出口石油给德国。另一个重要的石油来源是苏联,不过随着苏德关系的破裂,石油进口也就随之下降。但走私依旧存在,从1940年5月到1945年5月,通过走私德国获得了大约29万吨石油。

战争期间德国通过各种技术生产的各种燃料的吨位。单位依然是千公吨,图表中的产量只包括了航空汽油、汽油、柴油和液化气。图中的上四项为通过各种合成技术生产的石油产品产量,最底下为原油的石油制品产量。40-43年的产量为每月平均,44年为分月产量。可见在44年初,德国除原油外,通过合成技术每月已经可以生产50万吨左右的石油产品,总产量到达了70万吨,前四个月的产量年化后已经接近1000万吨(4月份虽然盟军对德国境内的油田进行了轰炸,导致当月德国原油产量下降,但由于当月盟军没有轰炸德国合成燃料工厂,因此德国的燃油总产量和4月比下降幅度并不大)。但在5月12日,盟军开始大规模轰炸德国的合成燃料工厂后,这个数值迅速锐减至不足30万吨每月,通过合成技术的产量不足20万吨每月,到45年后又再度腰斩。

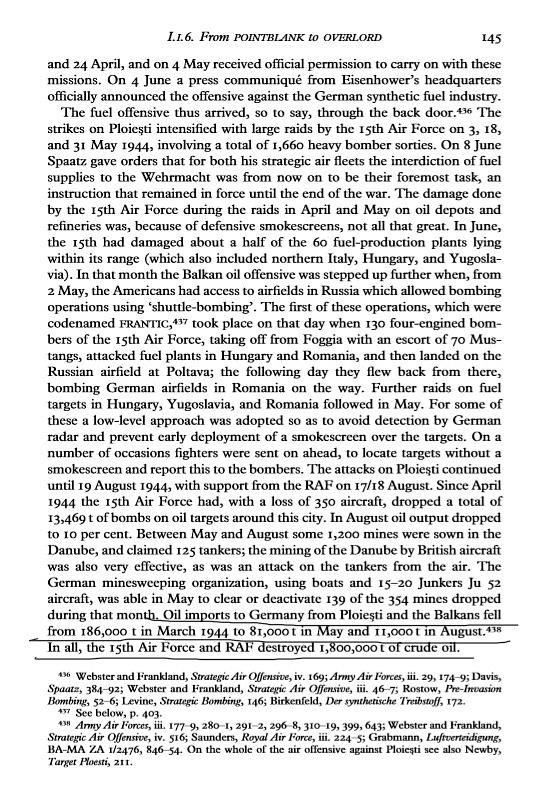

关于轰炸对普洛耶什蒂油田和巴尔干地区的其他油田的影响,可以参见上图画线部分。1944年3月份的时候德国从普洛耶什蒂油田和巴尔干其他油田进口了18.6万吨原油,但是,自从4月份盟军开始进行重点轰炸以后,德国每月从当地进口的石油吨位就开始直线下滑,5月份的时候已经下降到了8.1万吨了,8月份的时候更是只有1.1万吨(也就是说8月底苏军占领普洛耶什蒂油田这一事件对德国的石油供给影响很小,因为在苏军占领这里之前当地油田已经被盟军轰炸毁得差不多了),盟军在5个月的轰炸中至少打掉了180万吨原油。

轰炸对德国的合成橡胶和航空燃油产量的影响。这张图表是德国合成橡胶和航空燃油的生产指数,以44年1-4月的产量为基数(100%),表格里44年5月份及后面的月份的数据是轰炸以后的产量占轰炸前的百分比。

由于油料短缺,德国空军和德国陆军的战斗力下滑都十分严重,《美国战略轰炸调查报告》指出:“燃油生产的巨大损失让武装部队深受其害。1944年8月,飞机发动机的最终磨合期从2小时降低到半小时。由于缺乏燃料,之前本就已经被削减的飞行员训练时间遭到了进一步压缩。整个夏天,德军装甲师在战场上的机动越来越严重地受到战斗损失、运输困难和燃油产量下降的阻碍。根据施佩尔的说法,到12月为止,燃油短缺已经造成了灾难性的后果。当德军于1944年12月16日发动孤注一掷的反攻时,他们的燃油储备已经远不足以支持这次作战行动,只能依靠缴获的盟军库存维持攻势。因为无法达成这一目标,许多装甲部队在汽油消耗殆尽之后白白损失掉了。1945年2月和3月期间德军在维斯图拉的巴拉诺夫桥头堡集结了1200辆坦克试图抵挡苏军的进攻,但它们因缺乏汽油而动弹不得,最后被苏军击溃。”对此,斯大林自己也承认,美英对德国石油工业的轰炸对于加速苏军在东线的胜利起到了巨大的作用。

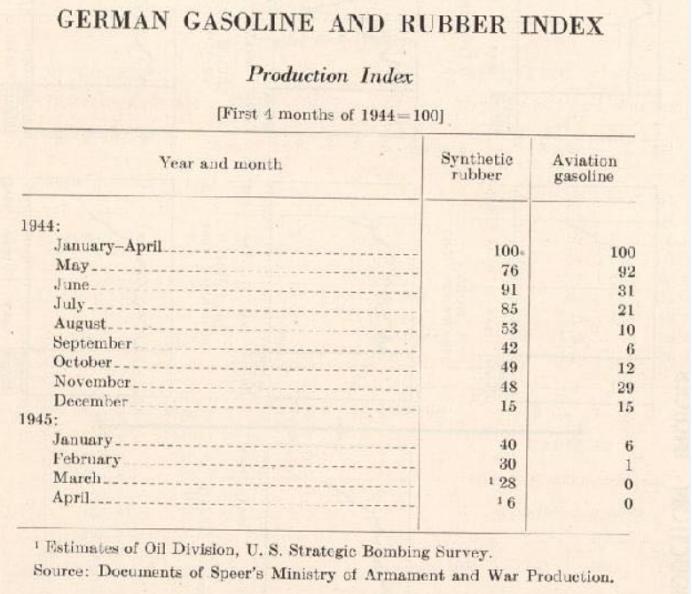

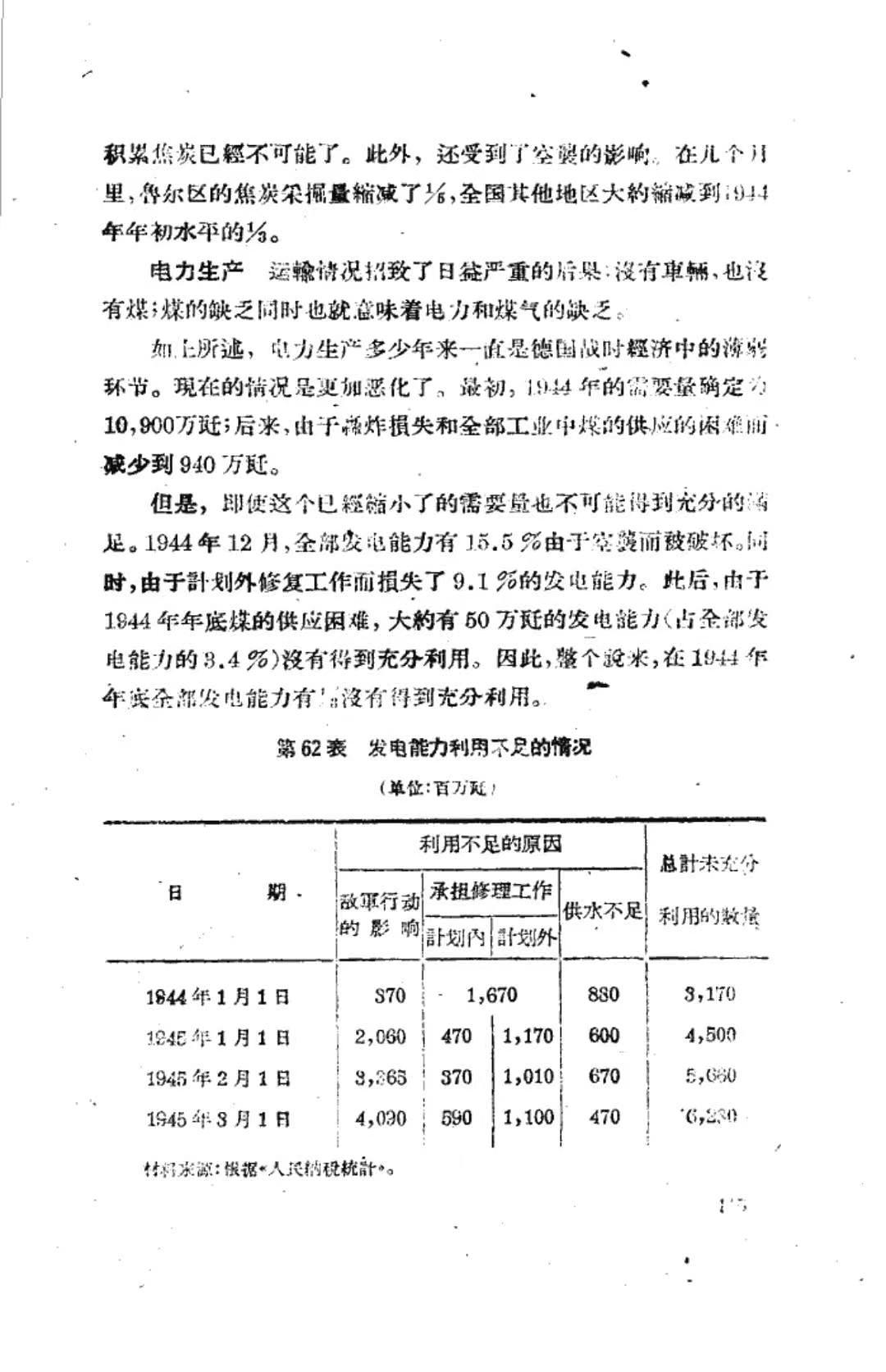

关于轰炸对德国煤炭工业的影响可以参见下图,盟军从8月份左右开始轰炸德国的煤炭工业,很快德国的采煤量就遭到了腰斩,1月底由于德国的主要产煤区之一上西里西亚的失守导致采煤量遭到了进一步萎缩。

下面两张图反映的是轰炸对德国的电力生产的致命打击,盟军的轰炸导致德国电力工业损失非常惨重,这方面的影响也经常被后世的历史学家们所忽视。

德国的煤气供应也因为轰炸而遭到了腰斩,44年10月份的时候德国的煤气供应已经缩减到了相当于轰炸前的1/4的水平。

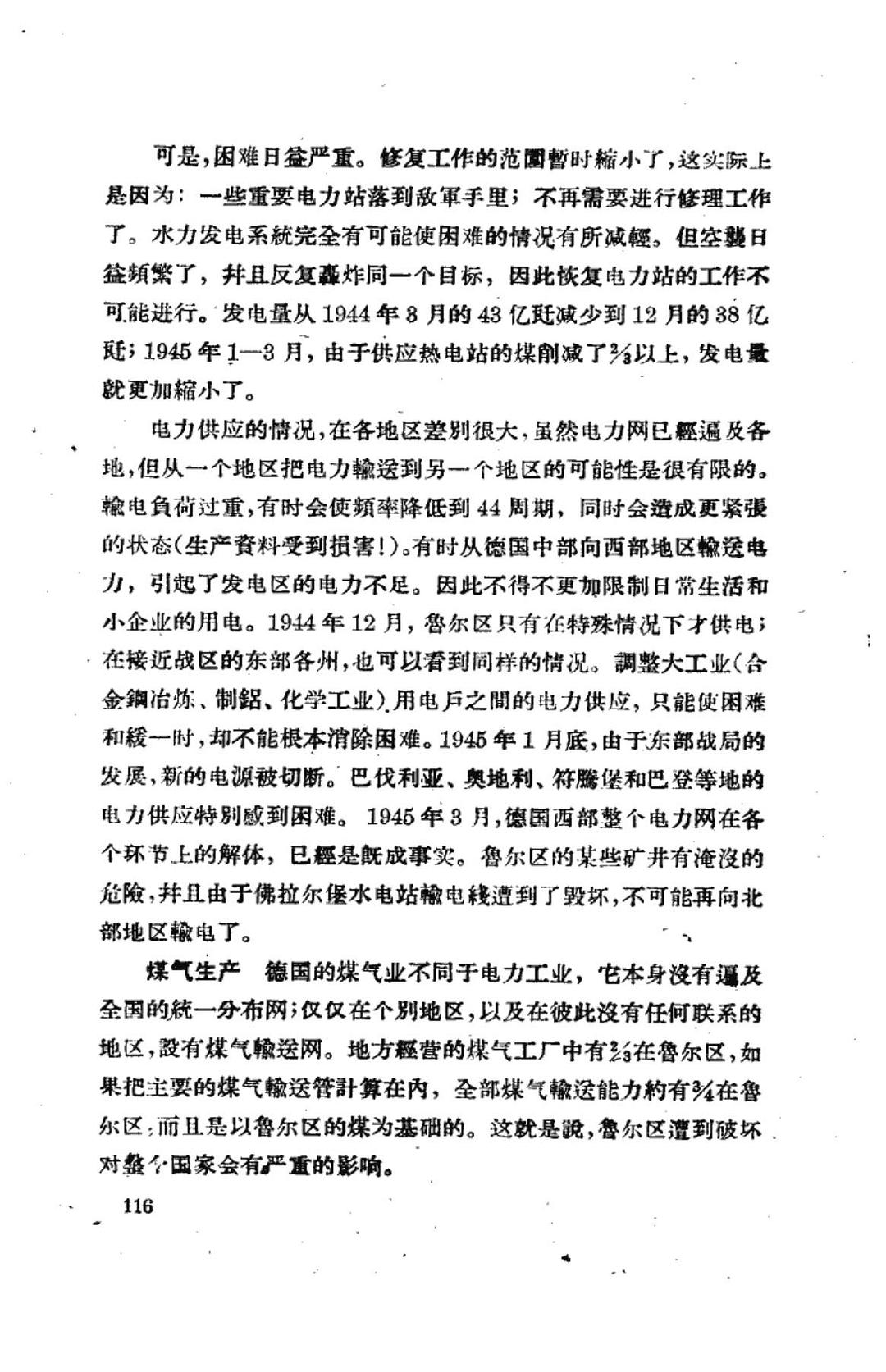

轰炸对德国的化工生产造成的巨大影响如下图所示

煤炭供应紧张直接造成德国各个生产部门开工严重不足甚至关闭。1944年12月份德国机器制造、食品、煤气、电力等工业部门对煤的最小需要量是59万吨,但实际供应量不到19万吨,连1/3都不到。1944年11月德国各地煤气站的平均储煤量仅够勉强满足10天的需求,大量的煤气站因无煤而被迫关闭。发电厂作为德国重点保证供煤的单位由于入不敷出,煤的储备也在急剧下降。缺煤直接导致基尔等地的发电厂濒临停机,奥尔登堡和哈瑙的发电厂更是完全关闭。44年的冬天对德国人来说是最难熬的一个冬天,由于缺煤少电,直接导致德国大量工厂根本无法正常生产,从而被迫关闭。

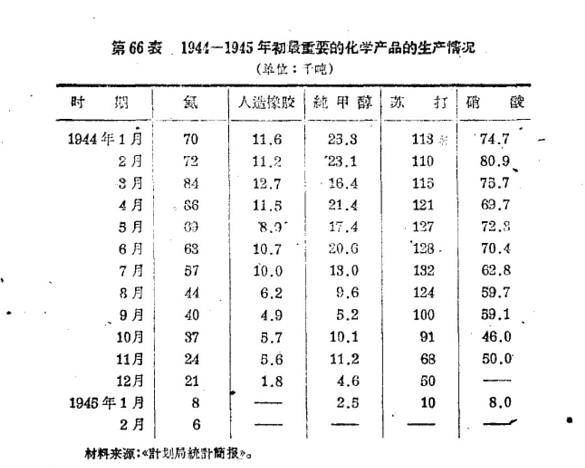

排名第三的战略意义则是严重影响了德国军火产能并且导致德国的军工生产结构发生了巨大的变化。战后有不少学者断章取义,单单通过“德国军火产量在轰炸期间一直在上升”这一点来证明轰炸对德国军工生产没有影响,完全无视轰炸44年之前德国人力根本没有得到充分释放和利用以及如果没有轰炸德国的军火产量能达到什么样的高度,同样也无视了44年德国的民用产品在在德国的工业生产中所占的比重已经被压缩到了什么样的程度(相应地,随着经济动员程度的不断提高,德国的军火和军用物资的生产在整个工业生产中所占的比重一直在稳步提高,41年的时候占比还不到1/5,42年的时候也不过只有22.5%而已,直到43年才突破了30%,到44年的时候已经达到了差不多40%的水平)。

实际上,战后德国经济部门就做过推测,如果没有轰炸,德国44年军火产量至少比历史上要高出30%,施佩尔本人在接受审问时也表达过同样的观点,而且,1945年1月份施佩尔管辖的军备部门曾经对轰炸对44年德国军备生产的影响做过系统性的评估,得出的结论是前一年的轰炸打掉了36%的坦克产能、42%的卡车产能和31%的飞机产能。如果具体到Me262喷气式战斗机、Me163战斗机、Ta152战斗机、Me410战斗机、虎王坦克、豹G坦克、虎式坦克、V型导弹系列、XXI型潜艇这些决战兵器的产量的话,它们受轰炸影响就更大了,甚至可以说是遭到了腰斩,比如虎王本来计划生产1500辆,但因为轰炸导致最终只生产了489辆,考虑到那些坦克工厂在没有受到轰炸影响的时候基本上全部甚至超额完成了最初定下的生产目标,因此我们完全没有任何理由怀疑没有轰炸的话德国人是否能够定期完成生产1500辆虎王的目标。

轰炸对军火产能带来的影响绝不仅仅限于对厂房和设备的直接破坏,盟军轰炸机群在飞临工厂上空时导致工厂停止生产、空袭导致德国和西欧占领区钢产量减产也极大影响了德国的军火产量,尤其是轰炸导致钢产量的减产。在盟军轰炸的影响下,44年上半年期间阿尔萨斯和洛林地区的钢产量同比减少了16%、比利时的钢产量减少了36%、法国北部的钢产量减少了18%、荷兰的钢产量减少了13%,而德国本土的钢产量在43年和44年总共因为轰炸足足减产了650.5万吨(其中43年减产227.9万吨,44年减产422.6万吨),光是44年下半年就足足减产了300万吨。到1945年初,德国的心脏鲁尔工业区的钢产量已经下降到了轰炸前的3/4的水平,而生铁产量更是下降到了只有轰炸前的2/3的水平。从44年11月开始,除了鲁尔区以外,德国中部的各大冶金工厂也成为了盟军重点轰炸的对象。先是炼钢工厂和压延工厂陷入了瘫痪,然后到了45年年初的时候德国中部地区的高炉工厂也被迫停工了,截止到45年2月的时候,德国中部的铣铁产能下降了40%,炼铜能力则下降了20%。而1月份东部的部分工业区的失守则进一步加剧了德国钢铁生产能力的恶化。在45年2月份的时候,德国本土的钢产量已经缩减到只有60万吨了,该数据连巅峰期的320万吨(1944年3月)的1/5都不到。钢产量的大幅度下滑严重影响了战争后期德国的军火产量,按照《德国战时经济1939-1945》的说法,1944年年底的时候德国的钢产量已经“大大低于维持计划规定的军火和军用物资生产所需要的水平”。

如下图所示,在盟军的轰炸下,德国各大地区的工业产值都遭到了严重缩减,德国的军火产量不可避免地遭到了重大影响。可想而知,如果没有轰炸,德国的军火产量会达到多么可怕的程度。不夸张地说,直到44年德国的战争机器才真正开动起来,而盟军的战略轰炸导致德国的战争潜力根本没有来得及发挥出来就已经输掉了战争,完全没有任何扭转战局的机会。

同时轰炸也德国军火生产的优先顺序发生了巨大的变化,高射炮、战斗机、探照灯、防空弹药成了重中之重,直接影响到了轰炸机、潜艇、坦克、突击炮、坦克歼击车、自行火炮、反坦克炮、野战火炮和相关弹药的产能,德国1/3的火炮产能、1/3的光学工业产出、2/3的雷达和预警设备全都和防空有关,同时帝国防空战还消耗掉了德国所生产的所有弹药的1/5。“德国的88毫米口径火炮(他们最好的火炮和最好的反坦克炮)中,有75%都被作为高射炮使用”,美国高级空中力量研究学院前院长菲尔•梅林格(Phil Meilinger)这样说道,“用于制造高射炮炮弹的铝足以制造4万架飞机。”

从41年到44年这短短的四年间里德国总共生产了107568门20毫米轻型高射炮、15630门37毫米轻型高射炮、15097门88毫米重型高射炮、3561门105毫米重型高射炮和1027门128毫米重型高射炮,与此同时德国在这四年间里还生产了3.8亿发20毫米高炮炮弹、5835.9万发37毫米高炮炮弹、5101.6万发88毫米高炮炮弹、454.4万发105毫米高炮炮弹和150.5万发128毫米高炮炮弹。

而且,随着防空压力越来越大,德国飞机生产中战斗机占比越来越大、轰炸机占比越来越小。1941年的时候德国战斗机产量为4620架,大概占飞机总产量的37.5%,而轰炸机产量则为3456架,大概占飞机总产量的28%,两者差异还不算太大,从42年开始德国飞机生产逐渐往战斗机的方向倾斜,两者逐渐拉开差距:42年全年德国战斗机产量为7128架、约占当年飞机总产量的46.12%,而42年德国轰炸机产量则为4428架、约占该年度飞机总产量的28.65%;43年德国战斗机产量为15151架,占到了该年度德国所有飞机产量的59%,而轰炸机产量只有5019架,战斗机产量已经超过了轰炸机的3倍;44年德国的战斗机产量达到了创纪录的30511架,超过了当年德国生产的所有飞机总数的80%,相比之下,44年轰炸机的产量不仅没有增长、反而降了差不多一半,44年全年德国只生产了2596架轰炸机,大约只有战斗机产量的1/12多一点,连战斗机产量的零头都没有。在战略轰炸的打击下,德国空军逐渐从一支进攻型的空军演变成了本土防御型空军。同时战略轰炸也导致德国飞机在整个军火生产中所占的比重从42年年中的38.7%逐步提高到了43年年中的41.9%和44年年中的45.9%(其中大部分都贡献给了战斗机生产),相比之下,同期德国的坦克、突击炮、坦克歼击车和自行反坦克炮的生产所占比重很小,42年年中的时候占比只有3.6%,43年年中占比6.4%,哪怕是到44年年中的时候占比也不过只有8.3%而已。

上图是1943年到1945年期间德国每月的飞机实际产量和目标产量对比,从这张图表里我们可以清晰地发现在1943年夏天战略轰炸影响到德国的飞机生产前,德国飞机的实际产量基本都能达到目标产量,有时甚至大大超过目标产量,所以,我们根本没有任何理由认为如果没有轰炸的话,实际的飞机产量依然不能达到甚至大大超过目标产量。但是,从43年7月份开始德国的飞机产量就再也没能达到过目标产量了,原因是轰炸导致德国的飞机产量受到了严重影响,举个简单例子,空战群英第三集里8AF对雷根斯堡的那次轰炸就给当地的Bf109工厂造成了毁灭性打击,至少影响了800-1000架的飞机产量,顺带还打掉了37架刚刚下生产线的Bf109战斗机,德国人足足花了好几个月的时间才让该厂恢复了全部产能。44年下半年德国已经完成了总动员、充分释放了人力、工厂三班倒并且把大量的妇女都动员进工厂做工了,并且施佩尔还对大量的工厂进行了疏散,但飞机产量依然远远落后于目标产量,44年第四季度德国的飞机实际产量跟目标产量的差距甚至达到了接近一倍的水准,轰炸对飞机产量的影响可见一斑。

排名第四的意义则是瘫痪了德国的运输系统。轰炸对德国运输系统造成的打击极大降低了德军的运输效能和调兵速度,在这里举几个简单例子简单说明一下。为了准备“霸王”行动,USAAF和RAF在44年4月和5月期间针对荷兰、比利时和法国北部的铁路枢纽及桥梁实施了大规模轰炸,摧毁了50多个铁路枢纽和74座桥梁和涵洞,德军的交通系统被彻底破坏,为盟军诺曼底登陆创造了有利条件;在诺曼底战役期间,盟军轰炸导致6-7月份德军前线部队只收到了不到60%的燃料和10%左右的弹药,而且,轰炸极大延缓了德军的几个装甲师的调动速度,其中装甲教导师更是在开往前线的路上损失了大量车辆和补给,因此德军机动部队只能分批次赶到战场,这直接导致战役初期德军的反击演变成了一场填油战、将盟军赶下海的计划也完全落空;诺曼底登陆后,在波兰东部作战的党卫军第9和第10装甲师于6月12日接到了最高统帅部的命令调往西线,这两个师在6月16日的时候就已经抵达了德法边境,然而由于盟军的持续不断的空袭导致这两个师花了一周的时间直到6月23日才抵达诺曼底战场;阿登战役后,由于盟军轰炸对德国铁路系统造成的破坏,德军足足花了大半个月的时间才将4个党卫军装甲师从比利时调到了匈牙利西部,这导致德军针对苏军近卫第7集团军的“南风行动”的反击计划完全丧失了突然性。

轰炸导致德国铁路运输能力急剧下降甚至严重影响到了德国国内的各项物资的日常运输,比如煤炭运输就受到了重大影响,以鲁尔区为例,“在正常情况下,鲁尔区煤的外运量是每天2.2万车皮,1945年1月下降到每天只有9000车皮,仅达到了正常运量的40.9%。到1945年3月15日,情况更为恶化,施佩尔给希特勒的报告中说,每天只有2000—3000车皮离开鲁尔区,仅及正常运量的9.1%—13.6%。早在1944年11月,德国各生产部门储备的煤已经由于铁路运输困难而入不敷出。德国优先保证的铁路用煤的储备量到11月5日比9月10日下降了44.2%。其它部门下降得更多。为此,施佩尔在11月11日给希特勒的报告中称:‘我们正处在开战以来最严重的煤炭生产危机的边缘。'”

排名第五的意义则是牵制了德国大量的人力、物力和财力。1944年德国先后投入了450万人力(包括上百万青壮年人力在内)和至少1/3的战争资源(包括超过70%的昼间战斗机(包括双发战斗机在内)、超过90%的夜间战斗机、成千上万的探照灯、上万门88毫米及88毫米以上的大口径高炮和数万门小口径高炮在内)用于对抗战略轰炸,这极大减轻了盟军和苏军在地面作战中面对的压力。著名历史学家、研究德国空军的泰斗级人物之一威廉姆森•默里(Williamson Murray)总结道,“在没有联合轰炸攻势的情况下,不需要经过多么艰深的思考就能得出这样的结论:将原本用于防空的50万名士兵和1万门高初速火炮调到东线战场,这可能会给苏军的作战能力造成灾难性的影响”。另一方面,帝国防空战期间德国耗费的财力也是十分惊人的。按照德国空军军需总长汉斯.格奥尔格.冯.塞德尔的统计,在1944年期间德军高炮部队击落一架美国轰炸机平均需要88毫米Flak 36高射炮发射16000发炮弹、88毫米Flak 41高射炮发射 8000发炮弹、105毫米Flak 39高射炮发射6000发炮弹和128毫米Flak 40高射炮发射 3000发炮弹。如果使用88毫米Flak 36高射炮击落一架四发轰炸机需要耗费的炮弹折合成金钱成本是128万帝国马克(相当于51.2万美元,而一架B17的造价是25万美元),相当于5辆虎式坦克的造价。德国人花在战斗机生产方面的金钱成本更是海量的,仅仅是1944年7月德国的飞机生产总价值就达到了14.46亿帝国马克(见下图),占当月德国军火生产总值的48.3%,其中绝大部分是战斗机的产值,相比之下,同期德国的坦克、突击炮、坦歼和各类自行火炮上的产值加起来只有2.34亿帝国马克,占比连当月德国军火产值的8%都不到。更不用说纳粹德国政府每月赔偿给轰炸受害者家属的抚恤金的数额也非常庞大,这大大增加了德国的财政负担和开支,也加速了德国经济和财政的崩溃。

凡事都有两面性,战略轰炸对于同盟国击败纳粹德国贡献极大,同时也是同盟国打赢这场战争不可或缺的关键一环(欧战的胜利本质上是由同盟国军队在地面上的推进、战略轰炸和海上封锁共同造就的结果,三者都至关重要),堪称最具决定性意义的因素之一,但是,战略轰炸同样也有其自身的缺憾。

首先,总体来讲,44年8月之前RAF对德国城市的夜间空袭的效果完全不尽如人意,性价比非常低,可以说是完全没有必要的。不可否认的是RAF轰炸机部队对打赢战争贡献非常大,尤其是44年4月到45年期间高度参与了对德国的化工、运输系统和石油工业的一系列轰炸(值得一提的是从44年8月开始RAF轰炸机指挥部也经常在白天进行轰炸了),战果巨大,如果没有RAF的高度参与、单靠USAAF自己的力量,后期德国的合成燃料产量、巴尔干的几大油田的原油产量、德国的化工产能都不可能像历史上那样下跌得那么快、跌幅也不会那么大,德军的运输系统也不会像历史上那样遭到彻底瘫痪。哪怕是44年8月之前RAF对德国城市进行的夜间轰炸还也有一些积极的作用:第一,夜间轰炸给德国的军工生产造成了一定的影响,这方面的影响其实被后世的学者和历史学家们低估了,哪怕是史学界公认的大败仗、堪称二战期间英国最大的军事灾难之一的“柏林战役”(即43年11月18日到44年3月31日期间RAF轰炸机指挥部为了迫使德国屈服而对柏林及其周边城市发动的一系列损失惨重、收效甚微的空袭),在客观上讲也极大影响了43年底到44年初期间德国的坦克和突击炮的生产,原因是阿尔凯特和戴姆勒奔驰这两个生产AFV的大厂都在轰炸中遭到了重创;第二,对德国城市的夜间轰炸极大地牵制了德国的战争资源(尤其是对德军高炮部队和夜间战斗机部队的牵制,而且,后期希特勒为了报复英国对德国城市的轰炸还投入了大量资源用来制造V型导弹)并且在很大程度上迫使德国军工生产的重心朝防空的方向倾斜,大大减轻了同盟国在其他战场上的压力;第三,44年8月之前RAF对德国城市的夜间空袭还是有成功的案例,比如上面提到的43年对汉堡和卡塞尔的轰炸就是例子,只是这样的案例实在太少了,能不能成很大程度上要看运气。但是,整个战争期间为了对德国城市进行夜间空袭,英国付出的代价和资源实在太大了,所以,付出和回报显得完全不成比例。整个战争期间,英国将其军事工业产能的40-50%都用在了空军上(相比之下,美国花在USAAF身上的比例只有35%),其中大部分都花在了轰炸机指挥部身上,占用了大量本来属于陆海军的资源,44年3月2日陆军大臣詹姆斯.格里格爵士在介绍陆军预算方案的时候就指出“光是用于制造重型轰炸机的人力就已经相当于整个陆军的计划所雇佣的人力”了,然后RAF轰炸机指挥部又把这些资源大部分用在了对德国城市的夜间空袭上,更不用说RAF轰炸机指挥部损失的人员和装备也是空前的:如果算上执行战术任务时的损失,整个战争期间轰炸机指挥部在执行任务中损失的飞机数量达到了惊人的8953架,其中7953架损失于夜间轰炸的任务中,整个战争期间共有125000名机组人员先后在轰炸机指挥部服役,其中战死47305人、被俘9838人、负伤8403人,还有8195人死于执行任务期间出现的飞行事故和意外(不含训练损失),RAF轰炸机指挥部是整个战争期间伤亡率第二高的部队(伤亡率高达58.69%)、仅次于德国海军U艇部队,这些装备和人员损失大部分都是出现在1944年8月份之前RAF对德国城市进行的夜间轰炸任务中。丘吉尔把对德国城市的夜间空袭当成了一种“实验”,他以为只要长期坚持对德国城市的无差别的区域轰炸就能够打垮德国人维持战争的决心和意志、迫使德国屈膝投降,这一点和轰炸机指挥部的负责人哈里斯爵士上将不谋而合,因此他们不计成本地将资源投入到了夜间轰炸中,可最终的结果却适得其反,直到RAF轰炸机指挥部在43年底到44年初的柏林战役中遭到了惨败以后他们才真正如梦方醒、意识到了自己正在做的“实验”有多么不切合实际,从此RAF轰炸机指挥部才开始把战略轰炸的重心从德国城市转向对德国及其占领区和仆从国的交通运输系统、石油工业和化工上面(随后的4-7月期间RAF对德国城市的轰炸频率和规模都比之前大幅度降低,但损失率依然很高,从8月中下旬左右开始RAF轰炸德国城市时的损失率才开始真正降了下来,无论是昼间,还是夜间),然后才有了后面的辉煌战果。考虑到英国花费在RAF轰炸机指挥部身上的海量资源(尤其是占用的过多的工业原材料和工业人力)以及付出的太多不必要的装备和人员损失(这些宝贵的重型轰炸机和优秀的机组人员本来是可以发挥更大作用的),我们甚至可以认为44年4月之前RAF对德国城市进行的已经持续了三年多的夜间区域轰炸非但没有缩短战争、反而延长了战争,英国著名军事理论家约翰·弗雷德里克·查尔斯·富勒(John Frederick Charles Fuller)也持类似的观点。总的来说,对德国城市的夜间轰炸既没有给德国的战时经济造成毁灭性打击,也没能动摇德国人的信念,对德国空军放血的效果也不明显,对德国军工生产的打击效果也远远比不上盟军针对军工目标的轰炸,其作用更多体现在对德国战争资源和国力的牵制方面,但同时我们也要看到对德国城市的夜间轰炸对英国自身的战争资源和国力的牵制占比要比德国方面大得多的这个客观存在的事实。

试想一下,如果把轰炸机指挥部浪费掉的这些资源用在陆海军身上,那么会出现什么样的情形?毫无疑问,英国皇家海军的反潜能力将会大大加强、英国陆军的规模也会比历史上大得多,大西洋反潜战和地中海战场的进程也不会像历史上那么艰难,大西洋反潜战的转折点不至于等到43年5月才出现,盟国商船队的损失毫无疑问将会大大降低,北非战役和意大利战役结束的时间、开辟第二战场的时间都会比历史上大大提前。退一步讲,即便是不削减重型轰炸机占用的资源,而是在42年和43年把这些轰炸机用去给大西洋和地中海的盟国商船队护航、支援地中海战区盟军的地面作战的话,大概也能够起到相似的效果。或者让我们再退一步,哪怕44年之前不把这些轰炸机用于给盟国商船队护航、不把它们用在支援地中海战区盟军地面部队作战上,如果42年和43年就把这些重型轰炸机主要用在轰炸德国和占领区的的石油、化工和交通运输上,而不是用于轰炸德国城市,那么毫无疑问,这场战争的进程也会大大缩短。可惜历史没有假设,44年第二季度之前英国人做出了最糟糕的选择,而RAF轰炸机指挥部的那些优秀的小伙子们则成为了英国高层错误决策的牺牲品。

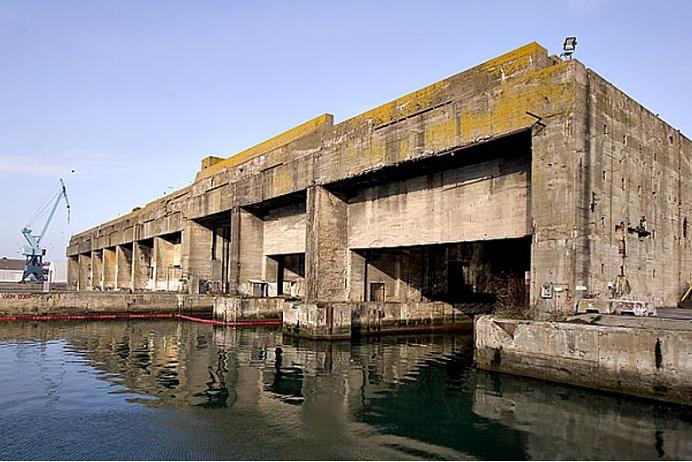

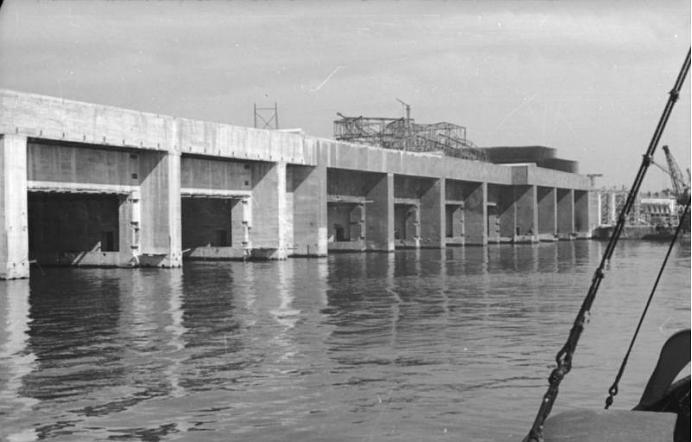

第二,从事后诸葛亮的角度来说,盟军对德军的潜艇基地的轰炸可以说是毫无意义,不仅浪费了太多的资源,也白白蒙受了很多不必要的装备和人员损失。整个战争期间8AF、15AF和RAF轰炸机指挥部总共出动了13303架次的轰炸机对德军的潜艇基地进行轰炸,投下了42357吨炸弹,至少损失了300架轰炸机,但德军的U艇洞库遭受到的破坏程度却很轻微。单单是42年10月到43年10月这短短的11个月期间,8AF就先后出动了2000多架次的轰炸机对德国和法国沿岸的那些U艇洞库进行了多次轰炸,损失了135架轰炸机,战损率达到了5.9%,超过1200名机组人员阵亡或被俘,付出了如此大的代价,却没有取得任何值得一提的战果。德军的U艇洞库的构造可谓是十分坚固,必须动用核弹进行反复打击才行,且不说盟军当时根本没有核弹,就算是有了核弹,那个年代也没有钻地弹技术,打击精度根本无法得到保证,一切还是白搭。

第三,总体来讲,战略轰炸的效果虽然非常好但轰炸效率还是太低了些(考虑到盟军投下了接近200万吨的各型炸弹),即便是美军主导的昼间“精确轰炸”也是如此。由于当时没有精确制导技术,再加上盟军面对的德国防空体系又是当时全世界最完善的(毕竟投入的成本和资源摆在那),所以,造成这样的结果可以说是必然结果,这也是时代的局限性,哪怕是诺顿瞄准器也无法解决这个问题。

第四,44年之前由于美英战略航空兵在军事理论方面存在重大分歧,因此两军相互之间缺乏配合,几乎是各自为战,这也严重影响到了轰炸的效果并且在无形之中也延长了战争。根据43年1月卡萨布兰卡会议的指令,为了达成“逐步摧毁和破坏德国的军事、工业和经济系统并且打击德国民众的士气,使其武装力量的抵抗能力遭到致命削弱”这一目的,美英两国的战略航空兵需要相互配合、齐心协力,而且,这次会议还定下了5个主要的打击目标,这五个轰炸目标的优先顺序如下:潜艇制造工厂、航空工业、交通运输系统、石油工业、敌方军事工业的其他目标。然而,在具体执行方面,美英两国航空兵的高层却出现了巨大分歧。美方认为英方的夜间区域轰炸浪费兵力和资源、作战效果也难以评估,因此美方坚持采取昼间精确轰炸的策略、集中力量打击德国军事工业的关键环节以便尽快摧毁德国的整个军事工业体系;而英方则认为昼间轰炸的战损率实在过高且需要远程战斗机的全程护航才行(当时盟军并没有能够深入德国本土的战斗机),同时英方还认为德国军工恢复能力极强、直接打击德国的军事工业并不能从根本上削弱德国的战争潜力,所以,应该通过在夜间对德国城市进行无差别的区域轰炸来瓦解德国人的抵抗意志、迫使德国屈服。因此,整个43年RAF轰炸机指挥部还是把主要精力放在了对德国城市进行无差别的夜间区域轰炸上,陆航实际上承担了打击德国的军工的主要任务,但是,43年的陆航还处在扩张阶段、其轰炸机部队的力量还很薄弱(尤其是上半年),规模远不能和RAF轰炸机指挥部比,所以,在没有RAF轰炸机指挥部的积极配合和参与下,单靠当时陆航自己的力量根本无法执行好这项任务。因此我们看到了43年的陆航在作战期间对任何战略目标的打击上都做不到持之以恒(或者说没有足够的本钱做到这一点),而盟军情报部门的低效更加剧了这个问题。举两个简单例子,本来8月份陆航轰炸普洛耶什蒂油田和施韦因富特轴承工厂的效果都很好,但陆航高层对轰炸效果如何以及德国产能恢复情况完全是一抹黑的,情报跟不上总体轰炸战略、损失率也太高,最终就没有办法对这两个战略目标进行持续打击。从施佩尔的回忆来看,如果当时在半个月之内连续轰炸施韦因富特的话,是足以达到让德国滚珠轴承产能在相当一段时间内彻底失能的理想结果的,可是8AF在8月17日的那次轰炸中已经伤筋动骨了,短期内已经拿不出足够的力量去继续进行高强度的轰炸了。同样9AF对普洛耶什蒂油田的轰炸本质上也是如此,因为损失太大且缺乏对实际战果的了解,所以,8月初那次轰炸过后美军在很长一段时间内都没有再光顾普洛耶什蒂油田,直到次年4月才重启对该油田的轰炸。可想而知,如果能够得到来自RAF方面的积极配合的话,这两次任务最后都不至于无疾而终,盟军是完全可以在8月份给予德国的轴承工业和罗马尼亚的普洛耶什蒂油田以毁灭性的打击,从而缩短战争。在这里要说明一点的是,根据44-45年的情况来看,RAF轰炸机指挥部在夜间对特定的军事目标进行低空轰炸时的轰炸效率其实比陆航在白天进行的高空轰炸只高不低,如果两军配合得好的话,对于同一个战略目标,在美军白天炸完以后,夜间英军可以再回去炸一遍、甚至对其反复进行夜间轰炸直到该目标被基本摧毁为止。

第五,战略轰炸带来的附带损害太大了。战略轰炸对平民造成的伤亡、对欧洲的名胜古迹的破坏、对民用设施的破坏、对居民区建筑物造成的破坏以及给平民造成的财产损失都是极为严重的,尤其是对平民造成的严重伤亡这一点在战后更是遭到了很多左翼学者和历史学家的痛批,战后很多人反对战略轰炸、认为战略轰炸不够人道也是基于这个原因。据后世历史学家们的考证,战争期间德国平民死于战略轰炸的人数在40到60万人之间、至少78万人受伤,还有750万人无家可归、流离失所,除此之外,战略轰炸还给德国的占领区和仆从国的平民造成了严重的伤亡。战争期间,有6.7万多法国平民、8万到10万名意大利平民(大部分来自意大利北部)、1万多荷兰平民、1.9万到3万名匈牙利平民死于轰炸,而且,轰炸也给罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫、比利时等国的平民造成了数以万计的伤亡。由于当时的技术限制,盟军根本无法保证轰炸的精度,因此不仅仅是RAF轰炸机指挥部在夜间对德国城市进行的无差别区域轰炸给德国平民造成了严重的伤亡,哪怕是USAAF的昼间精确轰炸和RAF对军事目标的低空轰炸也不可避免地造成了周边地区大量平民的伤亡。

这里详细说一下在欧美史学界和民间都争议极大的45年2月USAAF和RAF对德累斯顿的毁灭性轰炸的来龙去脉。这次轰炸的主要目的是为了给苏军在东线的进攻提供支援、减轻苏军的作战压力,而不是毁灭城市。在1945年1月中旬,苏军在东线发起了维斯瓦河-奥德河攻势和东普鲁士攻势这两场大规模的战略进攻以后,盟国远征军最高统帅部就开始着手考虑该如何采用战略航空兵的力量来有效支援苏军的进攻,因此他们计划轰炸柏林和其他几个德国东部城市以协助苏军前进。盟军的情报部门认为,德军将会从西欧、挪威和意大利抽调42个师(约50万兵力)来增援东线,预计3月份这些部队就能全部赶到东线。如果能够有效地迟滞和阻止德军往东线调兵,那么毫无疑问战争将会早日结束。而被截获的德方密电表明德军最高统帅部确有此意,从而证实了盟军情报部门的分析和判断。对此,联合情报委员会总结道,“对于接下来数周内盟军用战略轰炸机力量给予苏军的协助,我们认为是加速结束战争的正当途径”。于是RAF制定了针对柏林、德累斯顿、开姆尼茨、莱比锡和其他几个东德城市的轰炸计划,轰炸不仅能摧毁对东线德军撤退至关重要的通讯设施,同时还能大大减缓和阻碍德军从西线往东线调兵的步伐。在雅尔塔会议上,苏军总参谋长安东诺夫大将表示希望盟国战略航空兵能够通过空袭完全瘫痪柏林和莱比锡两地间的连接以阻止德军从西线运兵到东线,在随后的讨论中,盟国方面的代表指出如果不轰炸德累斯顿,德军可通过穿越德累斯顿的铁路交通线运送物资,以此足以弥补空袭对柏林和莱比锡造成的任何破坏,于是安托诺夫同意了盟国方面的意见并要求把德累斯顿这座城市也添加进盟军的轰炸清单里。苏联军事代表团宣称,那些停在主站的火车都是军用火车,将要途经德累斯顿开往前线,但这一点被证明是错误的,这些火车其实用来疏散来自东部的难民,这也为后面德累斯顿的悲剧埋下了伏笔。按计划,8AF本来应该在2月13日白天对德累斯顿进行轰炸,但东德上空恶劣的天气阻碍了美军在白天的行动,于是RAF先动手了,2月13日夜间796架兰开斯特轰炸机和9架蚊式机分为两个波次对德累斯顿进行了轰炸,轰炸从晚上十点一直持续到14日凌晨的五六点钟,总共投下了包括大量的燃烧弹在内的2600多吨炸弹。14日白天美军又出动了1350架轰炸机在大量的P51战斗机的护航下空袭了德累斯顿,投下了1100吨炸弹。在这三个波次的连续空袭中,RAF的第二波次空袭造成的破坏和损害是最大的。陆航的一名参加过白天对德累斯顿空袭的少校曾经这样回忆道,“空袭德累斯顿是一段悲惨的历史,皇家空军的空袭极其猛烈,制造了强烈的‘火焰风暴’。我们的轰炸机群也参加了这次空袭计划,目标主要是德累斯顿的铁路枢纽。白天当我们飞临目标上空的时候,由于‘火焰风暴’产生的浓厚烟雾的影响,我们无法看清楚目标,投弹精度自然无法保障,很多炸弹也都扔到了市区,但这不是我们所希望的。平民不是我们的目标,我们希望摧毁的是德国的战争潜力。”在德累斯顿轰炸之后不久,警方报告声明老城和内城东面郊区整个被大火吞噬单烧,包括住宅棚屋在内大约有12000所寓所毁于一旦。报告还提到空袭摧毁了“24家银行、26座保险大楼、31家百货及零售商店、647家店铺、64家仓库、2家市场、31所大型旅馆、26座公共酒店、63座行政大楼、3个剧院、18家电影院、11座大教堂、6座小教堂、5座历史文化建筑、19家医院、5个领事馆、1个动物园、一家自来水厂、一条铁路、19个邮局、39所学校、4条电车线、19艘轮船与驳船。。。设在陶森贝格宫的当地国防军指挥部内的19家军事医院和大量非机要军用设施被摧毁,接近200个工厂被完全摧毁,136个工厂遭到了严重损坏。”由于德累斯顿的市区和周边郊县涌入了10到20万难民和数以千计的伤兵,空袭造成的具体死亡人数难以统计,根据战后历史学家的考证,死于德累斯顿轰炸的人数在2.5万人左右(空袭过后全城总共有3.5万人被当局注册为“失踪人口”,其中1万人后来被查明存活了下来),而战后一度广为流传的“13.5万人”的数据则是纳粹同情者、集中营大屠杀的否认者大卫.欧文(David Irving)凭空发明的数据,因此不足为信。

第六,前期陆航高层的那群杜黑的信徒们(比如阿诺德、斯帕茨、埃克)高度迷信战前流传甚广的“轰炸机总是能够搞定一切”的理论,完全忽视了战斗机的重要性,不仅导致P51战斗机的批量生产和装备部队这个过程被耽误了整整一年多,也导致陆航轰炸机部队在44年之前白白蒙受了很多不必要的损失、交了太多的学费,极大影响了43年昼间轰炸的效果。

尽管RAF和LW的轰炸机部队在战争前期都有过在白天无护航的情况下进行轰炸而惨遭敌方战斗机屠戮的惨痛经历,但USAAF在1942年的时候仍然错误地认为,密集队形的轰炸机编队将拥有强大的自卫火力、足以单独击退敌方战斗机编队的攻击,完全没有意识到护航战斗机的重要性,所以,虽然美军在40年的时候就拥有了P51的原型机NA-73X,但直到43年美国才开始批量生产P51战斗机,43年底才开始装备8AF的战斗机部队,以至于44年4月之前野马的普及率都不高,而且,陆航高层对护航战斗机的忽视也影响到了能够保障战斗机远程护航的副油箱的研制和生产,从而导致8AF战斗机部队的P38和P47直到43年底才具备了远程护航的能力。

客观来说,USAAF和8AF高层前期的自信并非完全没有道理,本身B17就是一款皮糙肉厚且10挺12.7毫米机枪这样强大的自卫火力(43年秋开始装备部队的的B17G增加到了13挺)的四发重型轰炸机,“空中堡垒”的绰号不是浪得虚名,整个42年期间8AF轰炸机部队在对法国的一系列轰炸中总共只损失了42架重型轰炸机,可见德国人当时并没有找到很好的拦截办法,所以,德军战斗机部队的疲软表现非但没有动摇陆航高层那帮轰炸机黑手党们的信念、反而助长了他们的自信,再加上305轰炸机大队大队长柯蒂斯.李梅上校(没错,正是后来“火烧东京”的那位)发明了“战斗箱”编队队形,这让轰炸机编队的自卫火力变得更加密集,也进一步增加了德军战斗机部队拦截昼间轰炸时所面临的风险和难度系数。所以,以上的种种因素都让陆航高层相信“无护航轰炸”的理论是完全可行的。于是,8AF鼓起勇气在43年1月27日那天出动了64架B17和27架B24在没有护航的情况下对威廉港进行了轰炸,由于天气原因轰炸效果很差,但在这天的空战中8AF的轰炸机部队却取得了一次小胜,他们成功击落了JG1的4架BF109G战斗机和两架FW190A战斗机(其中4名德军飞行员战死、1人负伤),自己只损失了1架B17和2架B24(其一架B24还是被一架被B24机枪手击中坠落的FW190给撞落的),算是开了一个好头。此后几个月里8AF开始频繁地对德国本土进行无护航的小规模轰炸,损失一直都很轻微,直到4月17日空袭不来梅的时候8AF才第一次在轰炸德国本土的任务中遭受了重大损失:派出的115架轰炸机中有多达16架没有返航,这些飞机很多都是被德军高炮击伤导致严重受损并因此落在了编队后面、成为了德军战斗机的靶子。但是,由于这次轰炸的效果很好(成功重创了当地的FW190工厂、打掉了其50%的产能并且摧毁了刚刚下生产线的30架FW190战斗机),所以,并没有引起陆航高层的充分重视。总体来讲,在43年前四个月里,LW虽然一直在往西线和本土增兵、甚至不惜抽调部分夜间战斗机和双发战斗机部队来对抗势力日益增强的8AF的昼间轰炸,但效果并不算很好,德军在这4个月里总共也只摧毁了91架陆航的重型轰炸机,而且,陆航轰炸机部队对德国本土的无护航轰炸的损失率甚至比在得到了RAF的喷火战斗机护航下轰炸法国时的损失率还要低(这是因为当时负责在本土和荷兰上空拦截的德军战斗机部队主力是JG1联队、JG27第一大队和JG54第三大队,它们拦截美军重型轰炸机机群的经验远远不如JG2和JG26这两个精锐的海峡联队,还没有形成一套成熟的战术体系,并且它们的人员素质也不如后两者,但陆航高层并不知道这个情况),事情似乎正在朝陆航高层预想的方向发展,随着8AF的实力不断扩充,陆航高层对接下来的行动充满了信心,他们坚信即便是没有护航机、8AF的轰炸机部队也照样可以在德国本土成功实施精准轰炸,然而残酷的现实很快就会给他们当头一棒。

从5月份开始,随着德军战斗机部队对美军重型轰炸机编队的拦截战术变得越来越成熟,8AF损失的轰炸机数量越来越多,深入德国本土进行无护航轰炸也变得越来越危险,仅仅5月份8AF就在作战中就损失了69架轰炸机,6月份这个数字增加到了90架,在后面的7到10月份这短短的四个月里8AF在作战中损失了519架轰炸机,接近43年前四个月损失的轰炸机数量的6倍,其中光是10月就损失了186架轰炸机!这期间有两次标志性的空袭让陆航高层开始从无护航昼间轰炸的理论中醒悟过来、真正意识到了远程护航机的重要性,这两次空袭分别是8月17日对雷根斯堡-施韦因富特的空袭和10月14日对施韦因富特的第二次空袭,这两次任务都是深入德国本土进行轰炸,由于当时8AF根本没有能够进入德国本土执行护航任务的战斗机, 因此8AF的轰炸机部队在飞越过德国边境以后就只能独自执行任务了, 它们遭到了德军战斗机部队空前规模的拦截(仅仅是在10月14日那天德国空军就出动了882架次的战斗机进行了拦截),在德国上空损失非常惨重,这两次任务中8AF总共出动了667架次的轰炸机,其中有120架没有返航,没有返航的飞机占比高达18%,成功返回的飞机里也有数十架因为重伤报废护航,因此实际损失率高达1/4!即便是财大气粗的美国人也无法承受如此高昂的损失率,如果一直保持这样的损失率,那么昼间轰炸根本无法维持下去,所以,8AF在遭遇了10月14日的那次惨败以后,在整个10月份的后半段只执行了一次轰炸任务。可想而知,如果当时8AF就有能够飞抵德国上空、为轰炸机提供全程护航的战斗机的话,如此高昂的损失完全是可以避免的,轰炸效果也会大大提升,更不会出现10月份后半段昼间轰炸几乎停摆的情况。陆航高层前期对护航战斗机的作用的低估绝对是一个不可饶恕地巨大错误,严重影响到了整个对德战略轰炸的进程,这样的错误对于当时其他任何一个国家来讲都是致命的、足以导致整个昼间轰炸战略的彻底失败,幸亏当时美国财大气粗、生产力强、容错空间大,很快就找到了应对的办法(大量生产能够延长P47和P38的护航距离的副油箱、加速生产P51战斗机),这个错误才最终没能酿成灾难性的后果。

不过,在这里需要说明一点的是虽然这阶段8AF的轰炸机部队被打得很惨,但对面的德军昼间战斗机部队的日子其实也并不好过,极高的伤亡率导致飞行员们的士气极为低落,而且,德军高层对帝国防空战的前景也普遍感到悲观,就连深受希特勒的器重、年轻有为的空军总参谋长耶顺内克大将(1899-1943)都在8AF空袭雷根斯堡-施韦因富特后的第二天因为顶不住压力和对帝国防空未来的前景感到极度悲观而选择自杀身亡。这期间发生的一件小事也在一定程度上也动摇了德军高层的部分人士的对于打赢帝国本土防空战的信念:8月17日当天德军在靠近德国西部边境的德国城市亚琛附近发现了几架P47的残骸 (这3架P47来自休伯特.泽姆克上校带领的56战斗机大队,当时56大队来了一次极限护航,愣是飞到了德国西部边界以东24公里的位置才调头返航,这也是美军战斗机第一次出现在德国上空,加兰德的弟弟小加兰德就是在56大队返航途中被P47击落的,当时他和他的部队在荷兰上空遭到了一群从“德国方向”飞来的雷电的偷袭),因此加兰德断定敌人的P47战斗机已经越过了德国边界,并把这件事报告给了戈林,但戈林并没有把这件事当回事,他认为这些飞机是在被击中以后无动力滑翔到德国境内的。这件事也让加兰德等人意识到了一点,那就是P47战斗机可能已经具备或者很快就会具备能够越过德国边境、为轰炸机提供全程护航的能力了,考虑到当时德军战斗机部队并没有对付P47这类护航机的好办法(甚至就连加兰德自己的亲弟弟都被P47给打死了),一旦美军战斗机部队可以轻松地越过德国边境、为轰炸机群提供全程护航,那就意味着帝国昼间防空战的失败只是时间问题了,要知道德军对帝国防空战取得胜利的预期是建立在美军护航机航程已经达到极限且永远无法深入德国本土的基础上。另一方面,在这期间德国空军高层官员和基层飞行员的关系也开始出现了裂痕,由于无法击退美军的轰炸,德国空军高层收到了越来越多的来自地方长官和民间对昼间战斗机部队的投诉信,因此昼间战斗机部队越来越多地受到来自戈林的指责,有时候甚至还会受到来自他们的老上司加兰德的斥责。戈林在10月初的帝国防空会议上严厉批评了战斗机飞行员的训练和战术并且还着重强调“德军战斗机在技术方面和P47相比处于劣势” (讽刺的是,就在几个月之前帝国元帅还声称“德国战斗机的性能远比美机优秀”),但他批评得最多的还是战斗机部队的士气和作战精神的衰落,就连加兰德自己也承认战斗机部队在士气方面确实出了很大的问题 (加兰德在观战的时候就注意到哪怕是很多从自东线和地中海调回来参加防空作战的王牌飞行员们在首次面对美军轰炸机群的密集火力时都会胆怯、没能够鼓起勇气冲入美军的箱型编队里去,更别提那些刚上战场的菜鸟飞行员了,这也就意味着虽然德军虽然每次投入到拦截作战中的战斗机数量很大,但其中真正参与攻击的数量却远远少于派出的数量) ,他在回应上司们的质问时也保证:“联队和更高级别指挥官将接受重新检查,以判定他们的指挥能力和决心程度。我也在心中构思一个系统,它可以由联队长或我本人亲自负责运作。这个系统将派人到有问题的大队去和他们一起执行任务,并确定这个大队到底做了些什么、他是怎么战斗的。这些人或许可以被称为“飞行政委”。。。另一种确定一名飞行员是否真的完成了一次果断突击的可能方式是安装一台自动照相机,这个东西我在超过一年前就已经请求安装了。这样一台照相机拍下的相片可以在作战结束后立刻获得并证明:这名飞行员以某某角度或某某距离接近敌机,或是这名飞行员将他的弹药胡乱射到无人区。。。”这次会议后空军高层给战斗机部队提出了以下几点要求:1、部队将接受政治军官的监督;2、自动照相机将被用于确认战斗机部队的作战过程;3、自动记录式气压计将被用来确认战斗机抵达的飞行高度;4、大队长需要向战斗机指挥部汇报每名飞行员的表现。当然了,这些命令都没有被强制执行,与此同时,戈林还发布了一系列其他的命令(这些命令也没有被强制执行),由各作战单位指挥官向飞行员们宣读,这些命令都没有以书面形式保存下来,但一名JG1飞行员战后在接受采访的时候回忆出了以下的内容:1、战斗机部队必须在任何天气条件下起飞作战;2、任何一名飞行员在没有取得战果或没有遭受作战损伤的情况下返回基地将接受军事法庭审判;3、希望任何一名飞行员在武器故障时撞击敌机。戈林的另一个要求是战斗机部队必须通过补充弹药核燃料的方式来对深入德国本土的美军轰炸机完成2到3次拦截,这同样也成为了日后标准的作战准则。 所以,整个10月份德军战斗机部队在拦截美军轰炸的战斗中都表现得非常疯狂,就像一群饿狼一样,完全不计伤亡地猛打,这一点令100大队的那些在10月份的几次任务中幸存下来的老兵们印象极为深刻,正是在这样的大背景下,德军战斗机部队在第二次施韦因富特空战中打出了整个帝国昼间防空战期间的最佳表现,但即便是这次辉煌胜利也没有让德国人高兴几天,他们很快就收到了一连串坏消息。 先是10月20日德军战斗机部队就在拦截8AF对鲁尔区的迪伦的轰炸(这也是整个10月份后半段8AF执行的唯一一次任务)中遭遇了一次战术性的惨败 (这件事情让戈林十分恼火,以至于3天后他去第3战斗机师视察的时候公开斥责了战斗机部队的糟糕表现,和他一起去该部视察的米尔希元帅都感到十分震惊,甚至在日记里记录下了戈林的这次演讲,他很可能是打算在日后借此来对抗戈林) , 现在本土的德军昼间战斗机部队不得不开始面临两线作战的处境了,当然了,最具爆炸性的事件莫过于8AF在11月3日重返德国威廉港进行轰炸时其下属的一个挂了副油箱的P38大队为轰炸机群提供了全程护航,这也是盟军护航战斗机第一次在轰炸德国本土的任务中为轰炸机部队提供全程护航,可想而知,这件事对德军高层的信心打击有多大了。

与此同时,陆航指挥官们也注意到了他们的对手德国人的情况也没有比自己好到哪里去,在经历了第二次施韦因富特上空的惨败后,陆航总司令阿诺德对德军战斗机部队给出了如下的评价,“走投无路的狼是最凶猛的”。陆航绝大部分前线指挥官在承认德军战斗机部队的勇敢顽强的同时也确信对手已经快要崩溃了。由此可见,陆航高层前期对护航机的忽视不仅仅影响到了战略轰炸的进程,而且,在某种程度上讲也贻误了战机,也给德国空军提供了喘息的机会。在没有能够深入德国本土的护航机的情况下43年陆航尚且能把德国空军逼到这个份上,可想而知,如果42年底或者43年初的时候陆航就拥有能够深入德国本土、为轰炸机提供全程护航的远程战斗机的话,那么德军战斗机部队很可能在43年就被彻底打垮了,毫无疑问,盟军在法国登陆的时间和战争结束的时间也都会大大提前。

上图是1个标准的12机B17中队的“战斗箱”队形,图中展示的分别是从左侧、上方和后方所看到的该编队的视觉效果。这个中队被分为了4个编队:飞得最高的那一组的三架飞机组成了高空编队,飞得最靠前的那一组是领航编队,另外两组则分别是低空编队和超低空编队。从图中可以看出,如果将图中这四层里的每一架飞机都用线连起来就会形成一个个立方体状的箱子,而这些小箱子又会组合成一个多层的大箱子。然后3-4个这样的大箱子(中队)又会组合成一个更大的箱子(大队)。这样当一架德军战斗机向一架美军轰炸机发起迎头攻击时,那么处于这架美国轰炸机的侧面、上面、下面的其他轰炸机都可以用自卫火力来攻击这架德军战斗机,一旦德军战斗机飞入到轰炸机编队当中,就会受到来自多个方向的交叉火力的射击,到时候就算飞行技术再牛、战斗经验再丰富,是死是活主要还是得看运气,我们可以想象一下德军战斗机飞行员的心理阴影面积了。

不过,“战斗箱编队”对战术纪律要求极高,李梅要求麾下的轰炸机机组无论受到任何形式的攻击都不可以做出任何闪避动作以免打乱编队,也就是说纪律性比飞行技术更重要。但箱型编队也存在一个弱点,那就是投弹不便。高层的轰炸机投下的炸弹可能会直接命中低层的轰炸机(实战中确实发生过这样的事情),为了避免发生这种事,轰炸机部队在抵达目标上空时必须进行队形变换,把多层的箱式编队恢复成单层编队,但是,由于飞机数量太多,实际操作起来十分复杂和繁琐,而且,这时候箱式编队的防御力也会明显下降,有经验的德军战斗机部队往往会选择在这个时间段进行攻击。另外,德国人还发明了专门用来对付箱式编队的“空对空轰炸”的办法:一些战斗机携带着带有特殊引信的炸弹飞到轰炸机编队的上空的一定高度后投下,一段时间后炸弹落入到箱式编队中就会自动爆炸,这将会给编队里的轰炸机带来巨大的杀伤和震撼。后来德军又由此衍生出了火箭弹迎头攻击的战术,即使用像FW190、BF110、ME410这样载弹量大的战斗机携带大量火箭弹在轰炸机自卫火力杀伤范围外从正面发起攻击以其打散箱型编队。这两个战术在实战中可谓是相当成功,44年的时候德军很多战斗机部队都已经可以熟练地使用这两套战术了, 甚至后期德军还搞出了专门用于对付“突击大队”战术(这套战术是对付B17和B24机群最高效的战术,那些“突击大队”装备的FW190都装上了两门MK108型30毫米航炮并且装甲厚度也得到了加强,突击大队的这些重型截击机采用紧密的楔形突击编队队形、快速冲刺到距离美军轰炸机只有150米以内的距离才开火以充分发挥30毫米机炮的威力,等于是和美军轰炸机近距离“拼刺刀”了,然后平均只需要打三发炮弹就可以轻松摧毁美军的重型轰炸机了,但是,这些突击大队在面对美军护航机的时候也是极为脆弱的,它们装备的“尾部撞击型”FW190的重量高达7吨,机动性和操纵性都很差,碰上野马和雷电的时候根本无法自卫,可以说完全就是美军护航机的靶子,因此一个突击大队在实战中甚至需要两个装备BF109G的战斗机大队为他们提供护航才行), 所以,战争后期德军战斗机部队在直面美军重型轰炸机群时的交换比也得到了极大的改善 (在44年下半年甚至出现过德军突击大队在1分半钟之内干掉11架B24、3分钟之内干掉美军一个37架B24组成的编队中的28架这样的精彩战例) ,可惜为时已晚,后期美军的护航战斗机已经可以为轰炸机提供全程护航了,德军没能找到成功破解美军护航机的战术和办法,因此帝国防空战的结局也就注定了。

总体来说,箱型编队对于8AF撑过43年的消耗战、成功过渡到远程护航战斗机的出现起到了很大的作用,同时也极大地消耗了德军战斗机部队的有生力量,德军很多经验丰富、技战术强悍的老飞行员在攻击箱型编队的时候被自卫火力打死,而德军战争后期的拦截战术也基本全都是围绕如何打散箱型编队来进行的。值得一提的是,箱型编队有多种,绝不止12机这一种,还有8机、9机、10机、18机、20机、21机、27机、36机、54机等多种类型的箱型编队(8AF的B24编队最常使用的就是27机的箱型编队),其中54机的战斗联队箱型编队完全展开后的垂直高度是2900英尺高(相当于884米)、宽度则为2340码(相当于2140米),最前面与最后面的飞机的间距为600码(约549米),操作起来难度非常大,各个54机战斗联队之间的间隔距离为6英里。

上图所展示的是一个位置位于整个轰炸机联队的阵型最末端(俗称“棺材铺”,也就是100大队最常飞的那个位置)的那个大队的20架轰炸机组成的箱型编队。在这张图里我们从上方、左侧和后方三个不同角度都可以清晰地看到的该编队的三个组成部分:高空中队、领航中队和低空中队。

上图展示的是一个54机战斗联队地箱型编队示意图,大家可以清晰地看到3个18机大队各自的位置以及整个编队地宽度、高度和长度。

最后简单说一下本剧的主角第100轰炸机大队的历史。

100大队成立于1942年6月1日,隶属于第三轰炸机指挥部,但直到1942年11月1日之前该大队还仅仅存在于纸面上,直到11月1日才收到了第一批飞机和机组(总共4架B17F和4个机组)。在1943年5月该大队前往英格兰的时候,其规模已经扩大到了35架B17F和361名机组人员,这里需要指出的一点的是本剧的主角之一的伊根少校并不在这361人中,他作为大队主任参谋已先行到达基地,不久,40架B17F组成的大部队都赶到了,除了最初的35个机组,还有5架大队指挥部的B17分别由大队长和4名中队长驾驶并载着地勤人员和其他补充机组成员赶到。该大队共计下辖4个轰炸机中队,分别是349、350、351和418中队。该大队第一次参加作战是1943年6月25日轰炸不来梅的德军潜艇基地,结果第一次作战就损失了3架B17和30名机组人员,从而开启了该大队地狱一般的战争经历。

整个战争期间,先后有450个补充机组在100大队服役,该大队称得上是整个陆航最有名但也是最倒霉的大队之一。由于该大队抵达英国的时间比较晚且前期纪律松散、把前来视察的第四轰炸机联队联队长李梅上校气得够呛(100大队的上级单位就是第四轰炸机联队,后来100大队又和该联队一起被编入了新组建的第3航空师,而该师师长正是刚刚荣升准将的李梅,因此100大队就别想有什么好日子过了),所以,绝大多数轰炸任务都被派到箱型编队后边最下边那个位置,也就是棺材铺,这正是最危险的地方,所以,100大队在整个战争期间损失特别惨重,是8AF损失第二惨重的轰炸机大队(最惨的是96大队,损失了239架轰炸机),并因此赢得了“血腥100”(“The Bloody Hundredth”)的诨名。一般观众不了解这段战史的话,看了电视剧就会以为陆航所有的轰炸机大队都这么危险,其实大多数陆航轰炸单位运气都要比100大队好,损失率没有100大队这么高。100大队在参战不到两年的时间里总共损失了229架轰炸机(其中182架损失于作战任务中),相当于该大队的初始编制(35架)的654%(注:战争期间陆航的大队规模不断扩充,战争末期的时候像100大队的这样重型轰炸机大队的规模已经扩大到了72架B17或者B24了),757人战死、923人被俘,战死被俘率是其初始编制的机组人员数量(361人)的465% (注:战争末期的时候像100大队的这样重型轰炸机大队的机组和机组人员数量已经扩大到了96个机组和960人了) ,这还没算伤残人数。像这样的人员和装备战损率在以战损率极高而著称的陆航单位里也属于是高得离谱的那一类了。但是,100大队的牺牲并没有白费,100大队在战斗中也给予纳粹德国以沉重打击,参加了8AF几乎所有的重要军事行动,从1943年6月到1945年4月,共计飞行8630架次,投下了19257吨炸弹和137吨补给,获得过两次总统集体嘉奖(其中一次是因为在1943年8月17日在付出了巨大的代价的情况下依然成功地完成了对雷根斯堡的轰炸任务、重创了当地的梅塞施密特工厂,《空战群英》第三集描述的正是这次任务)、一次法国英勇十字勋章加棕榈叶,为反法西斯战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。值得一提的是,该大队还在1945年5月执行了6次所谓的“吃货任务”(Chowhound Mission)、为饥饿中的荷兰百姓空投了大量补给。该大队初始的361名机组人员在整个战争期间共计有276人死亡、失踪、负伤和被俘,伤亡率高达77%,其中绝大部分出现在该大队参战的头四个月里。

战后100大队于1945年12月21日被解散,但是,这支部队的历史并没有被彻底终结。冷战期间这支部队先后经历了多次重组和解散,在此期间也成功完成了升级和转型,先是升级为了第100轰炸机联队,然后又先后转型为第100战略侦察机联队和第100空中加油机联队,最终在冷战结束后的1992年2月1日第100空中加油机联队完成了最后一次重建,该联队目前仍然存在于美国空军的现役序列里并且是美国空军唯一一支驻扎在欧洲的空中加油机联队,其基地是英国的米登霍尔皇家空军基地(RAF Mildenhall)。截止到2024年为止,第二次世界大战期间的100大队的成员里只有一人仍然健在,即退役空军少校约翰.“幸运”.卢卡多(John "Lucky" Luckadoo),此人目前已经102岁了。

上图列出的是100大队损失最惨重的八次任务,分别是1943.08.17空袭雷根斯堡(损失9架)、1943.10.08空袭不来梅(损失7架)、1943.10.10空袭明斯特(损失12架)、1944.03.06空袭柏林(损失15架)、1944.05.24空袭柏林(损失9架)、1944.06.29空袭梅泽堡(损失8架)、1944.09.11空袭鲁兰(损失13架)、1944.12.31空袭汉堡(损失12架)。

上图展示的是100轰炸机大队的历任指挥官:

达尔.H.阿尔基尔上校:1942.11.14-1943.04.25

霍华德.M.特纳上校:1943.04.26-1943.06.10

哈罗德.Q.胡格林上校:1943.06.11-1943.07.01

尼尔.B."奇克".哈丁上校:1943.07.02-1944.03.06

约翰.贝内特中校(代理):1944.03.07-1944.04.19

罗伯特.H.凯利上校(注:此人是100大队历史上最短命的指挥官,也是100大队在整个二战期间唯一一位在战斗中阵亡的大队长,刚上任8天就牺牲了):1944.04.20-1944.04.28

约翰.贝内特中校(代理):1944.04.29-1944.05.06

托马斯.杰弗里上校:1944.05.07-1945.02.01

弗雷德里克.萨特林上校:1945.02.02-1945.06.23

约翰.华莱士上校:1945.06.24-1945.08.01

哈里.F.克鲁弗上校:1945.08.01-1945.12

以上这些内容都是本人对这部剧的历史细节和历史背景的科普,如果想看本人对这部剧本身的影评的朋友们可以点击下面这个链接,链接里的付费部分就是本人对这部剧的影评(也可以说是吐槽,说句实在话,我对这部自己期待了十几年的剧的总体感观还是很失望的,之前有多么期望,现在就有多么失望,再加上豆瓣评分严重虚高,所以,我决定打个3星降降温)https://mp.weixin.qq.com/s/TqawAjY4JPiZIMkMCZw0MQ 由于这篇影评的内容比较满、篇幅也比较长(总字数大约有两万字),因此在和授权转发我的影评的公众号的号主商量过以后,我们决定以付费文的形式发表了这篇文章,除了试读部分以外,本文所有的付费内容都将不会在豆瓣上更新,还希望大家多多原谅和包涵。不过,请大家放心,这篇付费文的价格很便宜,只有50颗微信豆,我并没有把价格设得很高。创作不易,还希望大家能够多多理解和支持,谢谢大家。同时也欢迎大家多多关注公众号"敲开地狱之门gwwn",这是目前国内最好的二战题材的公众号之一,质量非常高,对军事历史感兴趣的朋友们绝对不容错过,下面是该公众号的二维码。

主要参考资料:

《Luftwaffe-A Case Study》( 即笔者在上文中提到的Dan Zamansky的那篇论文,本文的另一个名称叫做“How were German air force resources distributed between different fronts in the years 1941 to 1943 and what are the implications of this case study for understanding the political economy of the period?”)

《Strategy For Defeat: The Luftwaffe 1933-1945》

《United States Strategic Bombing Survey》

《Fighting the Bombers (The Luftwaffer's Struggle against the Allied Bomber Offensive)》

《Army Battle Casualties and Nonbattle Deaths in World War II.: Final Report 7 December 1941-31 December 1946》

《Days Fighters in Defense of the Reich: A War Diary,1942-45》

《Masters of the Air》(空战群英的原著)

《The International Military Tribunal for Germany - A Document Collection》

《Interrogations: Inside the Minds of the Nazi Elite》

《The Army Air Force Statistical Digest World War II》

《Germany and the Second World War: Volume VII: The Strategic Air War in Europe and the War in the West and East Asia, 1943-1944/45》

《Eagle in Flames: The Fall of the Luftwaffe》

《Normandy 1944: German Military Organization, Combat Power and Organizational Effectiveness》

《The 12th SS: The History of the Hitler Youth Panzer Division》

《Heroes or Traitors: The German Replacement Army, the July Plot, and Adolf Hitler》

《Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1941 / 1942》

《GAF (German Air Force, Luftwaffe) and the invasion of Normandy-1944》

《Eighth Air Force: Tactical Development, August 1942-May 1945》

《Schweinfurt und der strategische Luftkrieg》

《Inside the Third Reich, Memoirs of Albert Speer》

《The Longest Day》

《德国战时经济1939-1945》

《帝国苍穹:二战德军昼间防空战》

《血色夜空:二战英德夜间空战实录》

《The Wehrmacht's Last Stand:The German Campaigns of 1944-1945》

《希望与毁灭:第三帝国空军的最后一年》

《第二次世界大战(1939—1945):战略与战术的历史》

《The Cambridge History of the Second World War, Volume 1: Fighting the War》

《The Bombers and the Bombed: Allied Air War Over Europe 1940–1945》

《Warfare and Armed Conflict: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1618–1991》

《Bombardate l'Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940–1945》

《Normandy: the landings to the liberation of Paris》

《A History of the World in the Twentieth Century》

《Hammond Atlas of the 20th century》

《Berlin: the Downfall, 1945》

《Dredsen, Tuesday, February 13,1945》

《Historical Analysis of the 14-15 February Bombings of Dresden》

《Exemplary Justice》

《The Bombers: The Illustrated Story of Offensive Strategy and Tactics in the Twentieth Century》

《The Real Great Escape》

《The Royal Air Force 1939-1945,Volume III:The Fight is Won》

BArch R 3/1729. Übersicht über den Produktionsausstoss 1940-1944.- Waffen, Geräte, Munition vom 6.2. 1945

BArch R 3/1731. Statistische Schnellberichte zur Kriegsproduktion mit Vergleichsziffern ab 1941 und Vorschau bis Juni 1945.- Rüstungsstatistik des Technischen Amtes des zur Rüstungsendfertigung, Jan. 1945

100th Bomb Group Foundation https://100thbg.com/

“Eighth Air Force (Heavy BG) Losses During World War II” https://aviationtrails.wordpress.com/eigth-air-force-heavy-bg-losses-during-world-war-ii/

“GREAT ESCAPE”https://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/3117_greatesc.html

“Cijfers bombardementen” https://www.niod.nl/nl/veelgestelde-vragen/duitse-en-geallieerde-bombardementen-op-nederland-cijfers

Official RAF site: Bomber Command: Dresden, February 1945