看完长安十二时辰的原著小说,再回来看网剧,不得不说改动确实蛮大的。平心而论,无论是小说还是网剧,饱和完成度已达到非常之高,无法端正地评判哪一边更好,哪个辜负了观众,因为没有必要。正如导演曹盾说的那样,这部剧要展现的,不是李泌,不是张小敬,也不是任何一个主角,而是长安。长安城才是全剧的核心。网剧里的每一个镜头都可堪称是电影质感,制作精良,这是一部文化沉淀的大汇总。唐朝这个中国史上最为后人歌颂的朝代,经济政治文化无一不发展到了顶峰,从而孕育出唐朝的美学。书法,绘画,雕刻,诗歌,历法,纸张,器皿,甚至于宗教文化,源于中华文化特有的包容性,对外来文化的吸收,兼容并蓄,成为了中华文化的重要组成部分。《长安十二时辰》展现了一副盛唐时期的人间画像,“千百家似围棋局,十二街如种菜畦”上元灯节华灯初上,繁花似锦,长安城内人生涌动,灯火间顾盼生辉,尽是一派气势恢宏、壮阔迷离景象。这些细节在网剧里,都得到原有的诠释。

当今时代是信息爆炸,大数据飞速发展的时代,文化传承的方式须适应时代的发展。《长安十二时辰》的成功显然完好印证这一点,文化IP理所应当地要给大众传递最真实古典,更有中华文化深厚内涵的东西,这是一种自信,也是我们中华几千年来历久弥新始终坚持的骄傲。《长安十二时辰》用一种立体多方位的形式,从服饰到妆容,从陈列到布局,从台词到色调,再到精致古朴的场景,每一幅都生动演绎出了长安最原始的样子,天子与诸臣宴饮,万朝来国,歌舞升平中奢靡华丽,百姓与胡商交易,番僧交谈吸引,仕女乘轿出行,四处弥散着烟火气息。历史选择了长安。狼卫,暗桩,不良人、守捉郎多番人马等交织在长安这个繁华都城里,大张旗鼓,暗潮汹涌,越是险境,越是机遇。

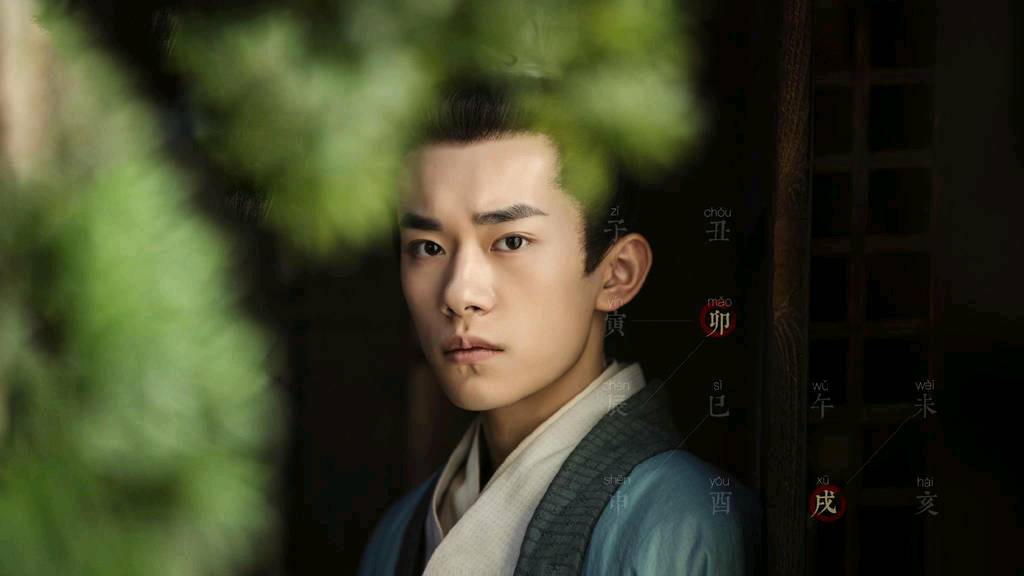

《长安十二时辰》作为一部悬疑推理剧,充满犯罪幻想又极具艺术表演力的电影电视。开头就布置好一种欲盖弥彰的探案气氛,随着剧情深入发展,愈加引人细看,层层递进,这对细节控制和表演张力的层次要求要更高,更准确。不仅仅是简单停留在带给观众表面上的紧张和刺激,而是更深刻的艺术内涵和创新。最吸引到我的,除了享誉世界的唐朝文化美学,还有每一个人物和细节处理,在荧幕上每一个平凡而又立体的人物,通过谨小细微的细枝末节而具体清晰。小说在架空历史的基础上,以原有的历史背景进行文学创作,每一个人物都曾经鲜活存在过,普通人,也在尽力做好自己的事。即使他们为守护长安所做的一切努力,已无从考证。很多人对人物结局的处理不满,认为历史本不该这样。太子步步小心却依然被右相掣肘,被天子疑心,如履薄冰;张小敬作为一介死囚为守护长安拼死力博;李泌小狐狸心怀天下,堪称治世宰相之才,空被周围人所欺骗,最后归隐;而反派元载,靠着投机取巧一路狡猾行事,竟小人长命地活到了最后,令人咋舌;幕后大boss是那个精通大案牍术、毫不起眼的八品主事徐宾,他巧妙利用大案牍术推算人心,精心谋划一切,最后连好友张小敬都不相信他可以一个人策划所有。这种被否定的沉默悲哀,折射出多少有才之人的辛酸无奈,这些就是被历史无情抛弃的小人物,千千万万。历史从来如此残酷,留下胜利者愿意给后人看到的,被加上滤镜的历史,更是悲凉却实际,忠臣被驱,奸臣当道。一个个人物都是立体的,牵一发而动全身,权利渗透,易断的木偶线,操纵全局的一直是时势。剧情紧凑衔接得当,每一处都恰到好处,稍有差池便查不下去,不紧不慢。剧情改编得当有度,通过人物的流动性来表现文学剧本的表演艺术,人物矛盾和冲突细微入至,人物效果以小见大。文学剧本灵活性强,跨越了时空的广度和宽度,最大化地兼具文学性与史诗意味,极大拓宽了演员的表演深度和人物活性。整个故事只有十二时辰,主演们要全程保持在不同的情绪点和状态里,完成难度实则巨大。剧中所有演员都已完成了他们表演的高度,把控张弛有度,这是最大的幸运,对得起观众的期待。

正如作者马伯庸说的那样“幸运的是,长安正是这样一座具有超越了时空的气质的城市,它可以同时容纳古典与现代元素 并不会让人觉得违和”长安以它独特的魅力,包容着古今,大唐帝国缔造出空前绝后的文化盛景,令人沉迷,为之赞叹不已。剧中最后一幕是黑白镜头的质感,檀棋看着张小敬远去的背影,对身旁的李泌说“今天的长安,真美啊”众人竭力守护,誓死不退的长安——

真美啊。