得知Adam Lambert来上国产音综之前,刚好看完《波西米亚狂想曲(Bohemian Rhapsody)》。

《Bohemian Rhapsody》既是皇后乐队(Queen)传记电影的名字,也是Queen的代表作之一。

而Adam Lambert正是主唱Freddie Mercury(牙叔)的继任者。

讲述的乐队前世今生,需要故事,牙叔自是当仁不让的主角:少数族裔、才华横溢、唱腔华丽、猫奴、喜欢中性穿搭、小众的取向…这些配置放网络时代,都算叠满“一夜成名”的顶配buff,何况是上个世纪。

电影剧情从他加入当时还叫Smile的Queen开始,一直到乐队参加Live Aid大型摇滚乐演唱会。

在我看来,70年代关于乐队初建到成名的部分非常迷人。

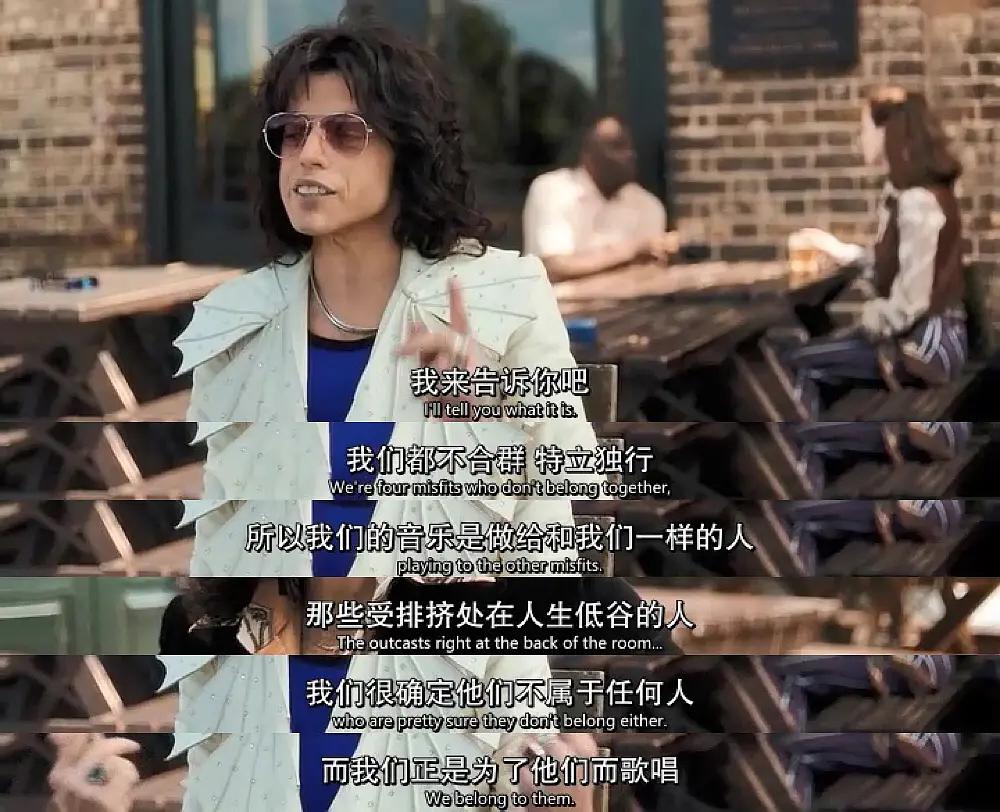

一方面剧情借“牙叔”之口,说出乐队的创作理念,即为“不合群、受排挤处在人生低谷的人而歌唱”——作为忠实听众,一个努力表现得正常的怪人,这段让我真切体验到“双向奔赴”的快感。

另一方面就是《Bohemian Rhapsody》的创作以及巡演过程,不聚焦于个人,而是用群像去刻画,展现出了Queen这个团队的戏剧感与创造力,喷薄动人,张力十足。

顺便一提,电影的选角和造型很有原型精髓,这点深得我心。

当然,精心还原Live Aid上的现场表演,让这部一度略显俗套的电影足以成为“艺术品”。

Live Aid演唱会本身就是个足以载入史册的传奇——首先它只是一场慈善演唱会,其次是当时处于低谷的Queen算不上大咖,毕竟同台的还有Joan Baez、Bob Dylan、Paul McCartney、David Bowie、Elton John…就这些人你随便选三个 哪怕只是在音乐节露个脸,几乎是想也不敢想的事情。

情节的高潮,以现场演唱Bohemian Rhapsody启动,在We are the Champions中达到顶峰。

在家用投影观看的我,旁若无人的跟唱,仿佛真的置身于那场不属于自己的沸腾中,直至热泪盈眶。

“I decide who I am, I'm going to be what I was born to be.”

电影里的牙叔说这句话时,整个人仿佛在发光。

我想也许Queen正是靠着这股随时呐喊并践行“I want to break free”的劲头,走过了它的第一个50年吧。

(图片来自网络)